Biologie

- oben: E. coli-Bakterien und Gazelle

- unten: Goliath-Käfer und Baumfarn ⓘ

| Teil einer Serie über ⓘ |

| Biologie |

|---|

|

|

Die Biologie ist die wissenschaftliche Erforschung des Lebens. Es handelt sich um eine Naturwissenschaft mit einem breiten Spektrum, die jedoch mehrere Themen vereint, die sie als ein einziges, kohärentes Gebiet zusammenhalten. So bestehen beispielsweise alle Organismen aus Zellen, die die in den Genen verschlüsselte Erbinformation verarbeiten, die an künftige Generationen weitergegeben werden kann. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Evolution, die die Einheit und Vielfalt des Lebens erklärt. Die Energieverarbeitung ist ebenfalls wichtig für das Leben, da sie es den Organismen ermöglicht, sich zu bewegen, zu wachsen und sich fortzupflanzen. Schließlich sind alle Organismen in der Lage, ihre eigene interne Umgebung zu regulieren. ⓘ

Biologen sind in der Lage, das Leben auf verschiedenen Organisationsebenen zu untersuchen, von der Molekularbiologie einer Zelle über die Anatomie und Physiologie von Pflanzen und Tieren bis hin zur Evolution von Populationen. Daher gibt es innerhalb der Biologie mehrere Unterdisziplinen, die jeweils durch die Art ihrer Forschungsfragen und die von ihnen verwendeten Werkzeuge definiert sind. Wie andere Wissenschaftler auch, wenden Biologen die wissenschaftliche Methode an, um Beobachtungen zu machen, Fragen zu stellen, Hypothesen aufzustellen, Experimente durchzuführen und Schlussfolgerungen über die Welt um sie herum zu ziehen. ⓘ

Das Leben auf der Erde, das vor mehr als 3,7 Milliarden Jahren entstanden ist, ist ungeheuer vielfältig. Biologen haben versucht, die verschiedenen Formen des Lebens zu untersuchen und zu klassifizieren, von prokaryotischen Organismen wie Archaeen und Bakterien bis hin zu eukaryotischen Organismen wie Protisten, Pilzen, Pflanzen und Tieren. Diese verschiedenen Organismen tragen zur biologischen Vielfalt eines Ökosystems bei, in dem sie spezielle Rollen im Nährstoff- und Energiekreislauf ihrer biophysikalischen Umgebung spielen. ⓘ

Biologie oder historisch auch Lebenskunde (von altgriechisch βίος bíos „Leben“ und λόγος lógos hier: „Lehre“, siehe auch -logie) ist die Wissenschaft von der belebten Materie, den Lebewesen. Sie ist ein Teilgebiet der Naturwissenschaften und befasst sich sowohl mit den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des Lebendigen als auch mit den Besonderheiten der einzelnen Lebewesen: zum Beispiel mit ihrer Entwicklung, ihrem Bauplan und den physikalischen und biochemischen Vorgängen in ihrem Inneren. Im Fach Biologie wird in zahlreichen Teilgebieten geforscht. Zu den ganz allgemein auf das Verständnis des Lebendigen ausgerichteten Teilgebieten gehören insbesondere Biophysik, Genetik, Molekularbiologie, Ökologie, Physiologie, Theoretische Biologie und Zellbiologie. Mit großen Gruppen der Lebewesen befassen sich die Botanik (Pflanzen), die Zoologie (Tiere) und die Mikrobiologie (Kleinstlebewesen und Viren). ⓘ

Die Betrachtungsobjekte der Biologie umfassen u. a. Moleküle, Organellen, Zellen und Zellverbände, Gewebe und Organe, aber auch das Verhalten einzelner Organismen sowie deren Zusammenspiel mit anderen Organismen in ihrer Umwelt. Diese Vielfalt an Betrachtungsobjekten hat zur Folge, dass im Fach Biologie eine Vielfalt an Methoden, Theorien und Modellen angewandt und gelehrt wird. ⓘ

Die Ausbildung von Biologen erfolgt an Universitäten im Rahmen eines Biologiestudiums, von Biologie-Lehramtsstudierenden zumindest zeitweise auch im Rahmen der Biologiedidaktik. ⓘ

In neuerer Zeit haben sich infolge der fließenden Übergänge in andere Wissenschaftsbereiche (z. B. Medizin, Psychologie und Ernährungswissenschaften) sowie wegen des interdisziplinären Charakters der Forschung neben der Bezeichnung Biologie weitere Bezeichnungen für die biologischen Forschungsrichtungen und Ausbildungsgänge etabliert wie zum Beispiel Biowissenschaften, Life Sciences und Lebenswissenschaften. ⓘ

Etymologie

Der Begriff Biologie leitet sich von den altgriechischen Wörtern βίος, romanisiert bíos, mit der Bedeutung "Leben" und -λογία, romanisiert -logía, mit der Bedeutung "Studienrichtung" oder "sprechen" ab. Daraus ergibt sich das griechische Wort βιολογία, romanisiert biología, mit der Bedeutung "Biologie". Trotzdem gab es den Begriff βιολογία als Ganzes im Altgriechischen nicht. Die ersten, die ihn entlehnten, waren die Engländer und Franzosen (biologie). Historisch gab es im Englischen einen anderen Begriff für Biologie, lifelore; er wird heute nur noch selten verwendet. ⓘ

Die lateinische Form des Begriffs erschien erstmals 1736, als der schwedische Wissenschaftler Carl Linnaeus (Carl von Linné) biologi in seiner Bibliotheca Botanica verwendete. Er wurde 1766 in einem Werk mit dem Titel Philosophiae naturalis sive physicae: tomus III, continens geologian, biologian, phytologian generalis von Michael Christoph Hanov, einem Schüler von Christian Wolff, erneut verwendet. Die erste deutsche Verwendung, Biologie, erfolgte 1771 in einer Übersetzung von Linnaeus' Werk. Im Jahr 1797 verwendete Theodor Georg August Roose den Begriff im Vorwort seines Buches Grundzüge der Lehre von der Lebenskraft. Karl Friedrich Burdach verwendete den Begriff im Jahr 1800 in einem engeren Sinne für das Studium des Menschen aus morphologischer, physiologischer und psychologischer Sicht (Propädeutik zum Studium der gesammelten Heilkunst). Der Begriff fand seine moderne Verwendung mit der sechsbändigen Abhandlung Biologie, oder Philosophie der lebenden Natur (1802-22) von Gottfried Reinhold Treviranus, der verkündete:

- Gegenstand unserer Forschung sind die verschiedenen Formen und Erscheinungsformen des Lebens, die Bedingungen und Gesetze, unter denen diese Phänomene auftreten, und die Ursachen, durch die sie beeinflusst werden. Die Wissenschaft, die sich mit diesen Gegenständen beschäftigt, werden wir mit dem Namen Biologie oder Lebenslehre bezeichnen.

Viele andere Begriffe, die in der Biologie zur Beschreibung von Pflanzen, Tieren, Krankheiten und Arzneimitteln verwendet werden, stammen aus dem Griechischen und Lateinischen, was auf die historischen Beiträge der griechischen und römischen Zivilisationen der Antike sowie auf die fortgesetzte Verwendung dieser beiden Sprachen an den europäischen Universitäten während des Mittelalters und zu Beginn der Renaissance zurückzuführen ist. ⓘ

Geschichte

Die frühesten Wurzeln der Wissenschaft, zu der auch die Medizin gehörte, lassen sich bis ins alte Ägypten und Mesopotamien zurückverfolgen (etwa 3000 bis 1200 v. Chr.). Ihre Beiträge flossen später in die griechische Naturphilosophie des klassischen Altertums ein und prägten sie. Antike griechische Philosophen wie Aristoteles (384-322 v. Chr.) trugen wesentlich zur Entwicklung des biologischen Wissens bei. Seine Werke, wie z. B. die Geschichte der Tiere, waren besonders wichtig, da sie seine naturalistischen Neigungen offenbaren, und spätere empirischere Werke, die sich auf biologische Ursachen und die Vielfalt des Lebens konzentrierten. Aristoteles' Nachfolger am Lyzeum, Theophrastus, verfasste eine Reihe von Büchern über Botanik, die als wichtigster Beitrag der Antike zu den Pflanzenwissenschaften bis ins Mittelalter hinein erhalten blieben. ⓘ

Zu den Gelehrten der mittelalterlichen islamischen Welt, die über Biologie schrieben, gehörten al-Jahiz (781-869), Al-Dīnawarī (828-896), der über Botanik schrieb, und Rhazes (865-925), der über Anatomie und Physiologie schrieb. Die Medizin wurde von islamischen Gelehrten, die in der Tradition der griechischen Philosophen arbeiteten, besonders gut studiert, während die Naturgeschichte sich stark auf das aristotelische Denken stützte, insbesondere bei der Aufrechterhaltung einer festen Hierarchie des Lebens. ⓘ

Die Biologie begann sich mit Anton van Leeuwenhoeks dramatischer Verbesserung des Mikroskops rasch zu entwickeln und zu wachsen. Damals entdeckten die Gelehrten Spermien, Bakterien, Infusorien und die Vielfalt des mikroskopischen Lebens. Die Untersuchungen von Jan Swammerdam weckten ein neues Interesse an der Entomologie und trugen dazu bei, die grundlegenden Techniken des mikroskopischen Sezierens und Färbens zu entwickeln. ⓘ

Auch die Fortschritte in der Mikroskopie hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf das biologische Denken. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wies eine Reihe von Biologen auf die zentrale Bedeutung der Zelle hin. Jahrhundert wiesen mehrere Biologen auf die zentrale Bedeutung der Zelle hin. 1838 begannen Schleiden und Schwann, die inzwischen universellen Ideen zu verbreiten, dass (1) die Zelle die Grundeinheit der Organismen ist und (2) dass einzelne Zellen alle Merkmale des Lebens aufweisen, obwohl sie die Vorstellung ablehnten, dass (3) alle Zellen aus der Teilung anderer Zellen hervorgehen. Robert Remak und Rudolf Virchow gelang es jedoch, den dritten Grundsatz zu verifizieren, und in den 1860er Jahren akzeptierten die meisten Biologen alle drei Grundsätze, die sich zur Zelltheorie verdichteten. ⓘ

In der Zwischenzeit rückten Taxonomie und Klassifizierung in den Fokus der Naturhistoriker. Carl Linnaeus veröffentlichte 1735 eine grundlegende Taxonomie für die natürliche Welt (die seither in verschiedenen Varianten verwendet wird) und führte in den 1750er Jahren wissenschaftliche Namen für alle seine Arten ein. Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, betrachtete Arten als künstliche Kategorien und lebende Formen als formbar - er schlug sogar die Möglichkeit einer gemeinsamen Abstammung vor. Obwohl er die Evolution ablehnte, ist Buffon eine Schlüsselfigur in der Geschichte des evolutionären Denkens; seine Arbeit beeinflusste die Evolutionstheorien von Lamarck und Darwin. ⓘ

Ernsthaftes evolutionäres Denken hat seinen Ursprung in den Arbeiten von Jean-Baptiste Lamarck, der als erster eine kohärente Evolutionstheorie vorlegte. Er vertrat die Auffassung, dass die Evolution das Ergebnis von Umweltbelastungen ist, die auf die Eigenschaften von Tieren einwirken, d. h. je häufiger und intensiver ein Organ genutzt wird, desto komplexer und effizienter wird es, wodurch sich das Tier an seine Umwelt anpasst. Lamarck glaubte, dass diese erworbenen Eigenschaften dann an die Nachkommen des Tieres weitergegeben werden könnten, die sie weiterentwickeln und perfektionieren würden. Es war jedoch der britische Naturforscher Charles Darwin, der den biogeografischen Ansatz von Humboldt, die uniformitäre Geologie von Lyell, die Schriften von Malthus über das Bevölkerungswachstum sowie seine eigenen morphologischen Kenntnisse und umfangreichen Naturbeobachtungen miteinander verband und eine erfolgreichere Evolutionstheorie auf der Grundlage der natürlichen Auslese entwickelte; ähnliche Überlegungen und Beweise führten Alfred Russel Wallace unabhängig voneinander zu den gleichen Schlussfolgerungen. Darwins Theorie der Evolution durch natürliche Auslese verbreitete sich rasch in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und wurde bald zu einem zentralen Axiom der sich rasch entwickelnden Wissenschaft der Biologie. ⓘ

Die Grundlage der modernen Genetik begann mit der Arbeit von Gregor Mendel, der 1865 seine "Versuche über Pflanzenhybriden" vorstellte, in denen er die Prinzipien der biologischen Vererbung darlegte und die als Basis für die moderne Genetik dienten. Die Bedeutung seiner Arbeit wurde jedoch erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts erkannt, als die Evolutionstheorie zu einer einheitlichen Theorie wurde und die moderne Synthese die darwinistische Evolution mit der klassischen Genetik in Einklang brachte. In den 1940er und frühen 1950er Jahren wies eine Reihe von Experimenten von Alfred Hershey und Martha Chase darauf hin, dass die DNA der Bestandteil der Chromosomen ist, der die als Gene bekannt gewordenen merkmalsübertragenden Einheiten enthält. Die Konzentration auf neue Arten von Modellorganismen wie Viren und Bakterien sowie die Entdeckung der doppelhelikalen Struktur der DNA durch James Watson und Francis Crick im Jahr 1953 markierten den Übergang zur Ära der Molekulargenetik. Seit den 1950er Jahren hat sich die Biologie im molekularen Bereich stark erweitert. Der genetische Code wurde von Har Gobind Khorana, Robert W. Holley und Marshall Warren Nirenberg entschlüsselt, nachdem bekannt wurde, dass die DNA Codons enthält. Schließlich wurde 1990 das Humangenomprojekt mit dem Ziel gestartet, das gesamte menschliche Genom zu entschlüsseln. Dieses Projekt wurde im Jahr 2003 im Wesentlichen abgeschlossen, wobei weitere Analysen noch veröffentlicht werden. Das Humangenomprojekt war der erste Schritt in einem globalen Bestreben, das gesammelte Wissen der Biologie in eine funktionelle, molekulare Definition des menschlichen Körpers und der Körper anderer Organismen einfließen zu lassen. ⓘ

Chemische Grundlage

Atome und Moleküle

Alle Organismen bestehen aus Materie, und alle Materie ist aus Elementen zusammengesetzt. Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff sind die vier Elemente, aus denen 96 % aller Organismen bestehen, während Kalzium, Phosphor, Schwefel, Natrium, Chlor und Magnesium die restlichen 3,7 % ausmachen. Verschiedene Elemente können sich zu Verbindungen wie Wasser zusammenschließen, das für das Leben grundlegend ist. Das Leben auf der Erde begann im Wasser und blieb dort für etwa drei Milliarden Jahre, bevor es auf das Land überging. Materie kann in verschiedenen Zuständen als Feststoff, Flüssigkeit oder Gas vorliegen. ⓘ

Die kleinste Einheit eines Elements ist ein Atom, das aus einem Atomkern und einem oder mehreren Elektronen besteht, die sich um den Kern herum bewegen, wie es das Bohrsche Modell beschreibt. Der Kern besteht aus einem oder mehreren Protonen und einer Anzahl von Neutronen. Protonen haben eine positive elektrische Ladung, Neutronen sind elektrisch neutral, und Elektronen haben eine negative elektrische Ladung. Atome mit gleicher Anzahl von Protonen und Elektronen sind elektrisch neutral. Das Atom eines jeden Elements enthält eine bestimmte Anzahl von Protonen, die als Ordnungszahl bezeichnet wird, und die Summe der Protonen und Neutronen ergibt die Masse des Atoms. Die Massen der einzelnen Protonen, Neutronen und Elektronen können in Gramm oder Dalton (Da) gemessen werden, wobei die Masse eines jeden Protons oder Neutrons auf 1 Da gerundet wird. Obwohl alle Atome eines bestimmten Elements die gleiche Anzahl von Protonen haben, können sie sich in der Anzahl der Neutronen unterscheiden, wodurch sie als Isotope existieren. Kohlenstoff zum Beispiel kann als stabiles Isotop (Kohlenstoff-12 oder Kohlenstoff-13) oder als radioaktives Isotop (Kohlenstoff-14) vorliegen, wobei letzteres bei der radiometrischen Datierung (insbesondere der Radiokohlenstoffdatierung) zur Bestimmung des Alters organischer Materialien verwendet werden kann. ⓘ

Einzelne Atome können durch chemische Bindungen zusammengehalten werden, um Moleküle und ionische Verbindungen zu bilden. Zu den gebräuchlichen Arten von chemischen Bindungen gehören Ionenbindungen, kovalente Bindungen und Wasserstoffbrückenbindungen. Bei der Ionenbindung handelt es sich um die elektrostatische Anziehungskraft zwischen entgegengesetzt geladenen Ionen oder zwischen zwei Atomen mit stark unterschiedlicher Elektronegativität; sie ist die wichtigste Wechselwirkung in ionischen Verbindungen. Ionen sind Atome (oder Gruppen von Atomen) mit einer elektrostatischen Ladung. Atome, die Elektronen aufnehmen, bilden negativ geladene Ionen (Anionen genannt), während Atome, die Elektronen abgeben, positiv geladene Ionen (Kationen genannt) bilden. ⓘ

Im Gegensatz zu Ionenbindungen werden bei einer kovalenten Bindung Elektronenpaare zwischen den Atomen ausgetauscht. Diese Elektronenpaare und das stabile Gleichgewicht zwischen anziehenden und abstoßenden Kräften zwischen Atomen, wenn sie Elektronen teilen, werden als kovalente Bindung bezeichnet. ⓘ

Eine Wasserstoffbindung ist in erster Linie eine elektrostatische Anziehungskraft zwischen einem Wasserstoffatom, das kovalent an ein elektronegativeres Atom oder eine elektronegative Gruppe wie Sauerstoff gebunden ist. Ein allgegenwärtiges Beispiel für eine Wasserstoffbrückenbindung findet sich zwischen Wassermolekülen. In einem einzelnen Wassermolekül befinden sich zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom. Zwei Wassermoleküle können untereinander eine Wasserstoffbrücke bilden. Wenn mehr Moleküle vorhanden sind, wie es bei flüssigem Wasser der Fall ist, sind mehr Bindungen möglich, da der Sauerstoff eines Wassermoleküls zwei einsame Elektronenpaare besitzt, von denen jedes eine Wasserstoffbindung mit einem Wasserstoff eines anderen Wassermoleküls eingehen kann. ⓘ

Wasser

Das Leben entstand aus dem ersten Ozean der Erde, der sich vor etwa 3,8 Milliarden Jahren bildete. Seitdem ist Wasser das am häufigsten vorkommende Molekül in jedem Organismus. Wasser ist für das Leben wichtig, weil es ein wirksames Lösungsmittel ist, das in der Lage ist, gelöste Stoffe wie Natrium- und Chloridionen oder andere kleine Moleküle zu lösen und eine wässrige Lösung zu bilden. Einmal im Wasser gelöst, kommen diese gelösten Stoffe eher miteinander in Kontakt und nehmen so an den chemischen Reaktionen teil, die das Leben erhalten. ⓘ

Von seiner molekularen Struktur her ist Wasser ein kleines polares Molekül mit einer gekrümmten Form, die durch die polaren kovalenten Bindungen von zwei Wasserstoffatomen (H) mit einem Sauerstoffatom (O) gebildet wird (H2O). Da die O-H-Bindungen polar sind, ist das Sauerstoffatom leicht negativ geladen und die beiden Wasserstoffatome sind leicht positiv geladen. Diese polare Eigenschaft des Wassers ermöglicht es ihm, andere Wassermoleküle über Wasserstoffbrücken anzuziehen, wodurch das Wasser kohäsiv wird. Die Oberflächenspannung resultiert aus der Kohäsionskraft, die durch die Anziehung zwischen den Molekülen an der Oberfläche der Flüssigkeit entsteht. Wasser ist auch adhäsiv, da es in der Lage ist, an der Oberfläche von polaren oder geladenen Nicht-Wassermolekülen zu haften. ⓘ

Wasser ist in flüssigem Zustand dichter als in festem Zustand (oder Eis). Diese einzigartige Eigenschaft des Wassers ermöglicht es dem Eis, über flüssigem Wasser wie Teichen, Seen und Ozeanen zu schwimmen und so die Flüssigkeit darunter von der kalten Luft darüber zu isolieren. Die geringere Dichte von Eis im Vergleich zu flüssigem Wasser ist auf die geringere Anzahl von Wassermolekülen zurückzuführen, die die Kristallgitterstruktur von Eis bilden, die einen großen Raum zwischen den Wassermolekülen lässt. Im Gegensatz dazu gibt es im flüssigen Wasser keine Kristallgitterstruktur, so dass mehr Wassermoleküle das gleiche Volumen einnehmen können. ⓘ

Wasser hat auch die Fähigkeit, Energie zu absorbieren, was ihm eine höhere spezifische Wärmekapazität verleiht als anderen Lösungsmitteln wie Ethanol. Daher ist eine große Menge an Energie erforderlich, um die Wasserstoffbrücken zwischen den Wassermolekülen aufzubrechen und flüssiges Wasser in Gas (oder Wasserdampf) umzuwandeln. ⓘ

Als Molekül ist Wasser nicht völlig stabil, da jedes Wassermolekül kontinuierlich in Wasserstoff- und Hydroxylionen dissoziiert, bevor es sich wieder zu einem Wassermolekül formiert. In reinem Wasser hält sich die Zahl der Wasserstoffionen mit der Zahl der Hydroxylionen die Waage (oder ist gleich groß), so dass der pH-Wert neutral ist. Übersteigt die Zahl der Wasserstoffionen die der Hydroxylionen, ist der pH-Wert der Lösung sauer. Umgekehrt würde der pH-Wert einer Lösung basisch werden, wenn die Hydroxylionen die Wasserstoffionen übersteigen. ⓘ

Organische Verbindungen

Organische Verbindungen sind Moleküle, die Kohlenstoff in Verbindung mit einem anderen Element, z. B. Wasserstoff, enthalten. Mit Ausnahme von Wasser enthalten fast alle Moleküle, aus denen jeder Organismus besteht, Kohlenstoff. Kohlenstoff hat sechs Elektronen, von denen sich zwei in seiner ersten Schale befinden, so dass vier Elektronen in seiner Valenzschale verbleiben. Daher kann Kohlenstoff kovalente Bindungen mit bis zu vier anderen Atomen eingehen, was ihn zum vielseitigsten Atom der Erde macht, da er in der Lage ist, vielfältige, große und komplexe Moleküle zu bilden. Ein einzelnes Kohlenstoffatom kann zum Beispiel vier einfache kovalente Bindungen wie in Methan, zwei doppelte kovalente Bindungen wie in Kohlendioxid (CO2) oder eine dreifache kovalente Bindung wie in Kohlenmonoxid (CO) eingehen. Darüber hinaus kann Kohlenstoff sehr lange Ketten aus miteinander verbundenen Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen bilden, wie z. B. in Oktan, oder ringförmige Strukturen wie in Glukose. ⓘ

Die einfachste Form eines organischen Moleküls ist der Kohlenwasserstoff, eine große Familie von organischen Verbindungen, die aus Wasserstoffatomen bestehen, die an eine Kette von Kohlenstoffatomen gebunden sind. Ein Kohlenwasserstoff-Grundgerüst kann durch andere Elemente wie Sauerstoff (O), Wasserstoff (H), Phosphor (P) und Schwefel (S) ersetzt werden, was das chemische Verhalten der Verbindung verändern kann. Gruppen von Atomen, die diese Elemente (O-, H-, P- und S-) enthalten und an ein zentrales Kohlenstoffatom oder Gerüst gebunden sind, werden als funktionelle Gruppen bezeichnet. Es gibt sechs wichtige funktionelle Gruppen, die in Organismen zu finden sind: Aminogruppe, Carboxylgruppe, Carbonylgruppe, Hydroxylgruppe, Phosphatgruppe und Sulfhydrylgruppe. ⓘ

Im Jahr 1953 führten Stanley Miller und Harold Urey ein klassisches Experiment durch (auch bekannt als Miller-Urey-Experiment), das zeigte, dass organische Verbindungen abiotisch in einem geschlossenen System synthetisiert werden konnten, das die Bedingungen der frühen Erde nachahmte, was sie zu dem Schluss brachte, dass komplexe organische Moleküle spontan in der frühen Erde entstanden sein könnten, höchstwahrscheinlich in der Nähe von Vulkanen, und Teil der frühen Stadien der Abiogenese (oder des Ursprungs des Lebens) sein könnten. ⓘ

Makromoleküle

Makromoleküle sind große Moleküle, die aus kleineren molekularen Untereinheiten bestehen, die miteinander verbunden sind. Kleine Moleküle wie Zucker, Aminosäuren und Nukleotide können als einzelne sich wiederholende Einheiten, die Monomere genannt werden, durch einen chemischen Prozess, der als Kondensation bezeichnet wird, kettenartige Moleküle bilden, die Polymere genannt werden. Aminosäuren können zum Beispiel Polypeptide bilden, während Nukleotide Nukleinsäurestränge bilden können. Polymere bilden drei der vier Makromoleküle (Polysaccharide, Lipide, Proteine und Nukleinsäuren), die in allen Organismen vorkommen. Jedes dieser Makromoleküle spielt in einer bestimmten Zelle eine besondere Rolle. ⓘ

Kohlenhydrate (oder Zucker) sind Moleküle mit der Molekularformel (CH2O)n, wobei n die Anzahl der Kohlenstoff-Hydrat-Gruppen angibt. Sie umfassen Monosaccharide (Monomer), Oligosaccharide (kleine Polymere) und Polysaccharide (große Polymere). Monosaccharide können durch glykosidische Bindungen, eine Art kovalente Bindung, miteinander verbunden sein. Wenn zwei Monosaccharide wie Glucose und Fructose miteinander verbunden sind, können sie ein Disaccharid wie Saccharose bilden. Wenn viele Monosaccharide miteinander verbunden sind, können sie ein Oligosaccharid oder ein Polysaccharid bilden, je nach Anzahl der Monosaccharide. Polysaccharide können unterschiedliche Funktionen haben. Monosaccharide wie Glukose können eine Energiequelle sein, und einige Polysaccharide können als Speichermaterial dienen, das hydrolysiert werden kann, um Zellen mit Zucker zu versorgen. ⓘ

Lipide sind die einzige Klasse von Makromolekülen, die nicht aus Polymeren bestehen. Die biologisch wichtigsten Lipide sind Steroide, Phospholipide und Fette. Diese Lipide sind organische Verbindungen, die weitgehend unpolar und hydrophob sind. Steroide sind organische Verbindungen, die aus vier verschmolzenen Ringen bestehen. Phospholipide bestehen aus Glycerin, das mit einer Phosphatgruppe und zwei Kohlenwasserstoffketten (oder Fettsäuren) verbunden ist. Das Glycerin und die Phosphatgruppe bilden zusammen den polaren und hydrophilen (oder Kopf-) Bereich des Moleküls, während die Fettsäuren den unpolaren und hydrophoben (oder Schwanz-) Bereich bilden. In Wasser neigen Phospholipide daher dazu, eine Phospholipid-Doppelschicht zu bilden, wobei die hydrophoben Köpfe nach außen zeigen, um mit Wassermolekülen in Wechselwirkung zu treten. Umgekehrt sind die hydrophoben Schwänze nach innen zu anderen hydrophoben Schwänzen gerichtet, um den Kontakt mit Wasser zu vermeiden. ⓘ

Proteine sind die vielfältigsten Makromoleküle, zu denen Enzyme, Transportproteine, große Signalmoleküle, Antikörper und Strukturproteine gehören. Die Grundeinheit (oder das Monomer) eines Proteins ist eine Aminosäure, die ein zentrales Kohlenstoffatom hat, das kovalent an ein Wasserstoffatom, eine Aminogruppe, eine Carboxylgruppe und eine Seitenkette (oder R-Gruppe, "R" für Rest) gebunden ist. Es gibt zwanzig Aminosäuren, die die Bausteine der Proteine bilden, wobei jede Aminosäure ihre eigene einzigartige Seitenkette hat. Die Polarität und die Ladung der Seitenketten beeinflussen die Löslichkeit der Aminosäuren. Eine Aminosäure mit einer Seitenkette, die polar und elektrisch geladen ist, ist löslich, da sie hydrophil ist, wohingegen eine Aminosäure mit einer Seitenkette, der ein geladenes oder elektronegatives Atom fehlt, hydrophob ist und daher dazu neigt, in Wasser zu verschmelzen, anstatt sich aufzulösen. Proteine haben vier verschiedene Organisationsebenen (primär, sekundär, tertiär und quartär). Die Primärstruktur besteht aus einer einzigartigen Abfolge von Aminosäuren, die durch Peptidbindungen kovalent miteinander verbunden sind. Die Seitenketten der einzelnen Aminosäuren können dann miteinander interagieren, wodurch die Sekundärstruktur eines Proteins entsteht. Die beiden häufigsten Arten von Sekundärstrukturen sind Alpha-Helices und Beta-Sheets. Durch die Faltung von Alpha-Helices und Beta-Folien erhält ein Protein seine dreidimensionale oder Tertiärstruktur. Schließlich können sich mehrere Tertiärstrukturen miteinander verbinden und die Quartärstruktur eines Proteins bilden. ⓘ

Nukleinsäuren sind Polymere, die aus Monomeren, den Nukleotiden, bestehen. Ihre Aufgabe ist es, Erbinformationen zu speichern, zu übertragen und auszudrücken. Nukleotide bestehen aus einer Phosphatgruppe, einem Fünf-Kohlenstoff-Zucker und einer Stickstoffbase. Ribonukleotide, die Ribose als Zucker enthalten, sind die Monomere der Ribonukleinsäure (RNA). Im Gegensatz dazu enthalten Desoxyribonukleotide Desoxyribose als Zucker und bilden die Monomere der Desoxyribonukleinsäure (DNA). RNA und DNA unterscheiden sich auch hinsichtlich einer ihrer Basen. Es gibt zwei Arten von Basen: Purine und Pyrimidine. Zu den Purinen gehören Guanin (G) und Adenin (A), während die Pyrimidine aus Cytosin (C), Uracil (U) und Thymin (T) bestehen. Uracil wird in der RNA verwendet, während Thymin in der DNA verwendet wird. Wenn man die verschiedenen Zucker und Basen berücksichtigt, gibt es insgesamt acht verschiedene Nukleotide, die zwei Arten von Nukleinsäuren bilden können: DNA (A, G, C und T) und RNA (A, G, C und U). ⓘ

Zellen

Zellen sind grundlegende strukturelle und funktionelle Einheiten von Lebewesen. Man unterscheidet zwischen prokaryotischen Zellen, die keinen Zellkern besitzen und wenig untergliedert sind, und eukaryotischen Zellen, deren Erbinformation sich in einem Zellkern befindet und die verschiedene Zellorganellen enthalten. Zellorganellen sind durch einfache oder doppelte Membranen abgegrenzte Reaktionsräume innerhalb einer Zelle. Sie ermöglichen den gleichzeitigen Ablauf verschiedener, auch entgegengesetzter chemischer Reaktionen. Einen großen Teil der belebten Welt stellen Organismen, die nur aus einer Zelle bestehen, die Einzeller. Sie können dabei aus einer prokaryotischen Zelle bestehen (die Bakterien), oder aus einer eukaryotischen (wie manche Pilze). ⓘ

In mehrzelligen Organismen schließen sich viele Zellen gleicher Bauart und mit gleicher Funktion zu Geweben zusammen. Mehrere Gewebe mit Funktionen, die ineinandergreifen, bilden ein Organ. ⓘ

Biologische Disziplinen, vornehmlich auf dieser Ebene (Beispiele):

- Histologie, Anatomie

- Immunologie, Infektionsbiologie, Neurobiologie

- Mykologie, Mikrobiologie, Protozoologie, Phykologie

- Zellbiologie, Zellphysiologie ⓘ

Aufbau der Zelle

Jede Zelle ist von einer Zellmembran umgeben, die ihr Zytoplasma vom extrazellulären Raum trennt. Eine Zellmembran besteht aus einer Lipiddoppelschicht, einschließlich Cholesterinen, die zwischen Phospholipiden sitzen, um ihre Flüssigkeit bei verschiedenen Temperaturen zu erhalten. Zellmembranen sind halbdurchlässig und lassen kleine Moleküle wie Sauerstoff, Kohlendioxid und Wasser durch, während sie die Bewegung größerer Moleküle und geladener Teilchen wie Ionen einschränken. Zellmembranen enthalten auch Membranproteine, darunter integrale Membranproteine, die die Membran durchqueren und als Membrantransporter dienen, und periphere Proteine, die lose an der Außenseite der Zellmembran anhaften und als zellbildende Enzyme wirken. Zellmembranen sind an verschiedenen zellulären Prozessen wie der Zelladhäsion, der Speicherung elektrischer Energie und der Zellsignalisierung beteiligt und dienen als Befestigungsfläche für verschiedene extrazelluläre Strukturen wie Zellwand, Glykokalyx und Zytoskelett. ⓘ

Im Zytoplasma einer Zelle befinden sich zahlreiche Biomoleküle wie Proteine und Nukleinsäuren. Zusätzlich zu den Biomolekülen verfügen eukaryotische Zellen über spezialisierte Strukturen, die Organellen genannt werden und ihre eigenen Lipiddoppelschichten haben oder räumliche Einheiten bilden. Zu diesen Organellen gehören der Zellkern, der den größten Teil der DNA der Zelle enthält, oder die Mitochondrien, die Adenosintriphosphat (ATP) für die Energieversorgung der Zellprozesse erzeugen. Andere Organellen wie das endoplasmatische Retikulum und der Golgi-Apparat spielen eine Rolle bei der Synthese bzw. Verpackung von Proteinen. Biomoleküle wie Proteine können von Lysosomen, einer weiteren spezialisierten Organelle, verschlungen werden. Pflanzenzellen verfügen über weitere Organellen, die sie von tierischen Zellen unterscheiden, z. B. eine Zellwand, die die Pflanzenzelle stützt, Chloroplasten, die die Energie des Sonnenlichts nutzen, um Zucker zu produzieren, und Vakuolen, die der Lagerung und der strukturellen Unterstützung dienen und auch an der Reproduktion und dem Abbau von Pflanzensamen beteiligt sind. Eukaryontische Zellen verfügen auch über ein Zytoskelett, das aus Mikrotubuli, Intermediärfilamenten und Mikrofilamenten besteht, die allesamt der Zelle Halt geben und an der Bewegung der Zelle und ihrer Organellen beteiligt sind. Die Mikrotubuli bestehen aus Tubulin (z. B. α-Tubulin und β-Tubulin), während die Intermediärfilamente aus faserartigen Proteinen bestehen. Die Mikrofilamente bestehen aus Aktinmolekülen, die mit anderen Proteinsträngen interagieren. ⓘ

Stoffwechsel

Alle Zellen benötigen Energie, um zelluläre Prozesse aufrechtzuerhalten. Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, die in der Thermodynamik mithilfe der freien Gibbs-Energie berechnet werden kann. Nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik bleibt die Energie erhalten, d. h. sie kann weder erzeugt noch zerstört werden. Daher wird bei chemischen Reaktionen in einer Zelle keine neue Energie erzeugt, sondern Energie umgewandelt und übertragen. Dennoch führen alle Energieübertragungen zu einem gewissen Verlust an nutzbarer Energie, was die Entropie (oder den Zustand der Unordnung) erhöht, wie es im zweiten Hauptsatz der Thermodynamik heißt. Folglich muss einem Organismus kontinuierlich Energie zugeführt werden, um einen niedrigen Entropiezustand aufrechtzuerhalten. In Zellen kann Energie in Form von Elektronen bei Redoxreaktionen (Reduktion-Oxidation) übertragen, in kovalenten Bindungen gespeichert und durch die Bewegung von Ionen (z. B. Wasserstoff, Natrium, Kalium) durch eine Membran erzeugt werden. ⓘ

Der Stoffwechsel ist die Gesamtheit der lebenserhaltenden chemischen Reaktionen in Organismen. Die drei Hauptzwecke des Stoffwechsels sind: die Umwandlung von Nahrung in Energie zur Durchführung zellulärer Prozesse; die Umwandlung von Nahrung/Brennstoff in Bausteine für Proteine, Lipide, Nukleinsäuren und einige Kohlenhydrate; und die Beseitigung von Stoffwechselabfällen. Diese enzymkatalysierten Reaktionen ermöglichen es den Organismen, zu wachsen und sich zu vermehren, ihre Strukturen zu erhalten und auf ihre Umwelt zu reagieren. Stoffwechselreaktionen können als katabolisch - der Abbau von Verbindungen (z. B. der Abbau von Glukose zu Pyruvat durch Zellatmung) - oder anabolisch - der Aufbau (Synthese) von Verbindungen (wie Proteinen, Kohlenhydraten, Lipiden und Nukleinsäuren) - kategorisiert werden. Beim Katabolismus wird in der Regel Energie freigesetzt, während beim Anabolismus Energie verbraucht wird. ⓘ

Die chemischen Reaktionen des Stoffwechsels sind in Stoffwechselwegen organisiert, in denen eine Chemikalie in einer Reihe von Schritten in eine andere Chemikalie umgewandelt wird, wobei jeder Schritt durch ein bestimmtes Enzym erleichtert wird. Enzyme sind für den Stoffwechsel von entscheidender Bedeutung, da sie es den Organismen ermöglichen, erwünschte Reaktionen, die Energie benötigen und nicht von selbst ablaufen, durch Kopplung mit spontanen Reaktionen, die Energie freisetzen, in Gang zu setzen. Enzyme wirken als Katalysatoren, d. h. sie ermöglichen einen schnelleren Ablauf einer Reaktion, ohne dass sie selbst verbraucht wird, indem sie die Aktivierungsenergie verringern, die für die Umwandlung von Reaktanten in Produkte erforderlich ist. Enzyme ermöglichen auch die Regulierung der Geschwindigkeit einer Stoffwechselreaktion, zum Beispiel als Reaktion auf Veränderungen in der Zellumgebung oder auf Signale von anderen Zellen. ⓘ

Zelluläre Atmung

Die Zellatmung ist eine Reihe von Stoffwechselreaktionen und -prozessen, die in den Zellen von Organismen ablaufen, um chemische Energie aus Nährstoffen in Adenosintriphosphat (ATP) umzuwandeln und anschließend Abfallprodukte freizusetzen. Bei den an der Atmung beteiligten Reaktionen handelt es sich um katabole Reaktionen, bei denen große Moleküle unter Freisetzung von Energie in kleinere zerlegt werden. Die Atmung ist einer der wichtigsten Wege, auf denen eine Zelle chemische Energie freisetzt, um die zelluläre Aktivität anzutreiben. Die Gesamtreaktion erfolgt in einer Reihe von biochemischen Schritten, von denen einige Redoxreaktionen sind. Obwohl es sich bei der Zellatmung technisch gesehen um eine Verbrennungsreaktion handelt, ähnelt sie eindeutig nicht einer solchen, wenn sie in einer Zelle abläuft, da die Energie aus der Reihe der Reaktionen langsam und kontrolliert freigesetzt wird. ⓘ

Zucker in Form von Glukose ist der Hauptnährstoff, der von tierischen und pflanzlichen Zellen bei der Atmung verwendet wird. Die Zellatmung unter Beteiligung von Sauerstoff wird als aerobe Atmung bezeichnet, die aus vier Phasen besteht: Glykolyse, Zitronensäurezyklus (oder Krebszyklus), Elektronentransportkette und oxidative Phosphorylierung. Die Glykolyse ist ein Stoffwechselprozess im Zytoplasma, bei dem Glukose in zwei Pyruvate umgewandelt wird, wobei gleichzeitig zwei Nettomoleküle ATP entstehen. Jedes Pyruvat wird dann durch den Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex zu Acetyl-CoA oxidiert, wobei auch NADH und Kohlendioxid entstehen. Acetyl-CoA gelangt in den Zitronensäurezyklus, der innerhalb der Mitochondrienmatrix abläuft. Am Ende des Zyklus werden aus 1 Glukose (oder 2 Pyruvaten) insgesamt 6 NADH, 2 FADH2 und 2 ATP-Moleküle gebildet. Der nächste Schritt ist die oxidative Phosphorylierung, die bei Eukaryonten in den mitochondrialen Cristae stattfindet. Die oxidative Phosphorylierung umfasst die Elektronentransportkette, eine Reihe von vier Proteinkomplexen, die Elektronen von einem Komplex auf einen anderen übertragen und dabei Energie aus NADH und FADH2 freisetzen, die mit dem Pumpen von Protonen (Wasserstoffionen) durch die innere Mitochondrienmembran (Chemiosmose) gekoppelt ist, wodurch eine Protonenmotivkraft entsteht. Die Energie der Protonenmotivkraft treibt das Enzym ATP-Synthase zur Synthese weiterer ATPs durch Phosphorylierung von ADPs an. Die Übertragung von Elektronen endet mit molekularem Sauerstoff als letztem Elektronenakzeptor. ⓘ

Wäre kein Sauerstoff vorhanden, würde Pyruvat nicht durch Zellatmung verstoffwechselt werden, sondern einen Gärungsprozess durchlaufen. Das Pyruvat wird nicht in das Mitochondrium transportiert, sondern verbleibt im Zytoplasma, wo es in Abfallprodukte umgewandelt wird, die aus der Zelle entfernt werden können. Dies dient dem Zweck, die Elektronenträger zu oxidieren, damit sie die Glykolyse wieder durchführen können, und das überschüssige Pyruvat zu entfernen. Bei der Fermentation wird NADH zu NAD+ oxidiert, damit es in der Glykolyse wieder verwendet werden kann. In Abwesenheit von Sauerstoff verhindert die Fermentation die Ansammlung von NADH im Zytoplasma und stellt NAD+ für die Glykolyse bereit. Dieses Abfallprodukt variiert je nach Organismus. In der Skelettmuskulatur ist das Abfallprodukt Milchsäure. Diese Art der Gärung wird als Milchsäuregärung bezeichnet. Bei anstrengender körperlicher Betätigung, wenn der Energiebedarf das Energieangebot übersteigt, kann die Atmungskette nicht alle durch NADH verbundenen Wasserstoffatome verarbeiten. Bei der anaeroben Glykolyse regeneriert sich NAD+, wenn sich Wasserstoffpaare mit Pyruvat zu Laktat verbinden. Die Laktatbildung wird von der Laktatdehydrogenase in einer reversiblen Reaktion katalysiert. Laktat kann auch als indirekte Vorstufe für Leberglykogen verwendet werden. Während der Erholung, wenn Sauerstoff verfügbar wird, verbindet sich NAD+ mit dem Wasserstoff aus Laktat und bildet ATP. In der Hefe sind die Abfallprodukte Ethanol und Kohlendioxid. Diese Art der Gärung wird als alkoholische oder Ethanol-Gärung bezeichnet. Das in diesem Prozess erzeugte ATP wird durch Phosphorylierung auf Substratebene hergestellt, wofür kein Sauerstoff erforderlich ist. ⓘ

Photosynthese

Die Photosynthese ist ein Prozess, der von Pflanzen und anderen Organismen genutzt wird, um Lichtenergie in chemische Energie umzuwandeln, die später freigesetzt werden kann, um die Stoffwechselaktivitäten des Organismus durch Zellatmung anzutreiben. Diese chemische Energie wird in Kohlenhydratmolekülen, wie z. B. Zucker, gespeichert, die aus Kohlendioxid und Wasser synthetisiert werden. In den meisten Fällen wird auch Sauerstoff als Abfallprodukt freigesetzt. Die meisten Pflanzen, Algen und Cyanobakterien betreiben Photosynthese, die weitgehend für die Erzeugung und Aufrechterhaltung des Sauerstoffgehalts der Erdatmosphäre verantwortlich ist und den Großteil der für das Leben auf der Erde erforderlichen Energie liefert. ⓘ

Die Photosynthese besteht aus vier Phasen: Lichtabsorption, Elektronentransport, ATP-Synthese und Kohlenstofffixierung. Die Lichtabsorption ist der erste Schritt der Photosynthese, bei dem die Lichtenergie von den Chlorophyllpigmenten absorbiert wird, die an Proteine in den Thylakoidmembranen gebunden sind. Die absorbierte Lichtenergie wird genutzt, um Elektronen von einem Donor (Wasser) zu einem primären Elektronenakzeptor, einem Chinon mit der Bezeichnung Q, zu transportieren. In der zweiten Stufe wandern die Elektronen vom primären Elektronenakzeptor Chinon durch eine Reihe von Elektronenträgern, bis sie einen endgültigen Elektronenakzeptor erreichen, bei dem es sich in der Regel um die oxidierte Form von NADP+ handelt, das zu NADPH reduziert wird, ein Prozess, der in einem Proteinkomplex namens Photosystem I (PSI) stattfindet. Der Elektronentransport ist an die Bewegung von Protonen (oder Wasserstoff) vom Stroma zur Thylakoidmembran gekoppelt, die einen pH-Gradienten durch die Membran bildet, da der Wasserstoff im Lumen stärker konzentriert ist als im Stroma. Dies ist vergleichbar mit der protonenmotorischen Kraft, die bei der aeroben Atmung durch die innere Mitochondrienmembran erzeugt wird. ⓘ

Während der dritten Stufe der Photosynthese ist die Bewegung der Protonen entlang ihres Konzentrationsgradienten vom Thylakoidlumen zum Stroma durch die ATP-Synthase mit der Synthese von ATP durch dieselbe ATP-Synthase gekoppelt. Das NADPH und das ATP, die durch die lichtabhängigen Reaktionen in der zweiten bzw. dritten Stufe erzeugt werden, liefern die Energie und die Elektronen, um die Synthese von Glukose voranzutreiben, indem atmosphärisches Kohlendioxid in vorhandene organische Kohlenstoffverbindungen wie Ribulosebisphosphat (RuBP) in einer Abfolge von lichtunabhängigen (oder dunklen) Reaktionen, dem so genannten Calvin-Zyklus, gebunden wird. ⓘ

Zellsignalisierung

Zellkommunikation (oder Signalübertragung) ist die Fähigkeit von Zellen, Signale zu empfangen, zu verarbeiten und an ihre Umgebung und an sich selbst weiterzugeben. Bei den Signalen kann es sich um nicht-chemische Signale wie Licht, elektrische Impulse und Wärme oder um chemische Signale (oder Liganden) handeln, die mit Rezeptoren interagieren, die sich in der Zellmembran einer anderen Zelle oder tief im Inneren einer Zelle befinden können. Es gibt im Allgemeinen vier Arten von chemischen Signalen: autokrine, parakrine, juxtakrine und Hormone. Bei autokrinen Signalen wirkt der Ligand auf dieselbe Zelle, die ihn freisetzt. Tumorzellen zum Beispiel können sich unkontrolliert vermehren, weil sie Signale freisetzen, die ihre eigene Selbstteilung auslösen. Bei der parakrinen Signalübertragung diffundiert der Ligand zu nahe gelegenen Zellen und beeinflusst diese. So setzen beispielsweise Gehirnzellen, die Neuronen genannt werden, Liganden, so genannte Neurotransmitter, frei, die durch einen synaptischen Spalt diffundieren und sich mit einem Rezeptor auf einer benachbarten Zelle wie einer anderen Neuronen- oder Muskelzelle verbinden. Bei der juxtakrinen Signalübertragung besteht ein direkter Kontakt zwischen den signalgebenden und den antwortenden Zellen. Hormone schließlich sind Liganden, die durch das Kreislaufsystem von Tieren oder das Gefäßsystem von Pflanzen wandern, um ihre Zielzellen zu erreichen. Sobald sich ein Ligand an einen Rezeptor bindet, kann er das Verhalten einer anderen Zelle beeinflussen, je nach Art des Rezeptors. So können beispielsweise Neurotransmitter, die an einen inotropen Rezeptor binden, die Erregbarkeit einer Zielzelle verändern. Andere Arten von Rezeptoren sind Proteinkinaserezeptoren (z. B. Rezeptor für das Hormon Insulin) und G-Protein-gekoppelte Rezeptoren. Die Aktivierung von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren kann Second-Messenger-Kaskaden in Gang setzen. Der Prozess, bei dem ein chemisches oder physikalisches Signal als eine Reihe von molekularen Ereignissen durch eine Zelle übertragen wird, wird als Signaltransduktion bezeichnet ⓘ

Zellzyklus

Der Zellzyklus ist eine Reihe von Ereignissen, die in einer Zelle stattfinden und die dazu führen, dass sie sich in zwei Tochterzellen teilt. Zu diesen Ereignissen gehören die Verdopplung der DNA und einiger Organellen sowie die anschließende Aufteilung des Zytoplasmas in zwei Tochterzellen in einem Prozess, der Zellteilung genannt wird. Bei Eukaryoten (d. h. Tier-, Pflanzen-, Pilz- und Protistenzellen) gibt es zwei verschiedene Arten der Zellteilung: Mitose und Meiose. Die Mitose ist ein Teil des Zellzyklus, bei dem die replizierten Chromosomen in zwei neue Zellkerne getrennt werden. Bei der Zellteilung entstehen genetisch identische Zellen, bei denen die Gesamtzahl der Chromosomen erhalten bleibt. Der Mitose (Teilung des Zellkerns) geht im Allgemeinen die S-Phase der Interphase voraus (in der die DNA repliziert wird), auf die häufig die Telophase und die Zytokinese folgen, bei der das Zytoplasma, die Organellen und die Zellmembran einer Zelle in zwei neue Zellen geteilt werden, die etwa gleiche Anteile dieser Zellbestandteile enthalten. Die verschiedenen Stadien der Mitose definieren zusammen die mitotische Phase des tierischen Zellzyklus - die Teilung der Mutterzelle in zwei genetisch identische Tochterzellen. Der Zellzyklus ist ein lebenswichtiger Prozess, durch den sich eine befruchtete Eizelle zu einem reifen Organismus entwickelt, sowie der Prozess, durch den Haare, Haut, Blutzellen und einige innere Organe erneuert werden. Nach der Zellteilung beginnt jede der Tochterzellen die Interphase eines neuen Zyklus. Im Gegensatz zur Mitose entstehen bei der Meiose vier haploide Tochterzellen, indem eine Runde der DNA-Replikation gefolgt von zwei Teilungen durchgeführt wird. Bei der ersten Teilung (Meiose I) werden homologe Chromosomen getrennt, bei der zweiten Teilung (Meiose II) werden Schwesterchromatiden getrennt. Beide Zellteilungszyklen werden zu einem bestimmten Zeitpunkt im Lebenszyklus zur sexuellen Fortpflanzung genutzt. Es wird angenommen, dass beide Zyklen bereits beim letzten gemeinsamen Vorfahren der Eukaryoten vorhanden waren. ⓘ

Prokaryoten (d. h. Archaeen und Bakterien) können ebenfalls eine Zellteilung (oder binäre Spaltung) durchführen. Im Gegensatz zu den Prozessen der Mitose und Meiose bei Eukaryonten findet die binäre Spaltung bei Prokaryonten ohne die Bildung eines Spindelapparats an der Zelle statt. Vor der Binärspaltung ist die DNA im Bakterium straff aufgerollt. Nachdem sie sich entrollt und vervielfältigt hat, wird sie zu den getrennten Polen des Bakteriums gezogen, während es sich vergrößert, um sich auf die Spaltung vorzubereiten. Das Wachstum einer neuen Zellwand beginnt, um das Bakterium zu trennen (ausgelöst durch FtsZ-Polymerisation und "Z-Ring"-Bildung). Die neue Zellwand (Septum) entwickelt sich vollständig, was zur vollständigen Teilung des Bakteriums führt. Die neuen Tochterzellen verfügen über straff gewickelte DNA-Stäbchen, Ribosomen und Plasmide. ⓘ

Genetik

Vererbung

Die Genetik ist die wissenschaftliche Untersuchung der Vererbung. Die Mendelsche Vererbung ist der Prozess, durch den Gene und Merkmale von den Eltern an die Nachkommen weitergegeben werden. Sie wurde von Gregor Mendel auf der Grundlage seiner Arbeit mit Erbsenpflanzen in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts formuliert. Mendel stellte mehrere Grundsätze der Vererbung auf. Das erste besagt, dass genetische Merkmale, die heute Allele genannt werden, diskret sind und alternative Formen haben (z. B. violett vs. weiß oder groß vs. klein), die jeweils von einem der beiden Elternteile vererbt werden. Auf der Grundlage seines Gesetzes der Dominanz und Uniformität, das besagt, dass einige Allele dominant und andere rezessiv sind, wird ein Organismus mit mindestens einem dominanten Allel den Phänotyp dieses dominanten Allels aufweisen. Ausnahmen von dieser Regel sind Penetranz und Expressivität. Mendel stellte fest, dass sich bei der Bildung der Gameten die Allele für jedes Gen voneinander trennen, so dass jede Gamete nur ein Allel für jedes Gen trägt, was in seinem Segregationsgesetz zum Ausdruck kommt. Heterozygote Individuen produzieren Keimzellen mit einer gleichen Häufigkeit von zwei Allelen. Schließlich formulierte Mendel das Gesetz der unabhängigen Selektion, das besagt, dass die Gene verschiedener Merkmale bei der Bildung der Gameten unabhängig voneinander segregieren können, d. h. die Gene sind nicht miteinander verknüpft. Eine Ausnahme von dieser Regel bilden Merkmale, die geschlechtsgebunden sind. Um den zugrunde liegenden Genotyp eines Organismus mit einem dominanten Phänotyp experimentell zu bestimmen, können Testkreuzungen durchgeführt werden. Ein Punnett-Quadrat kann verwendet werden, um die Ergebnisse einer Testkreuzung vorherzusagen. Die Chromosomentheorie der Vererbung, die besagt, dass die Gene auf den Chromosomen zu finden sind, wurde durch die Experimente von Thomas Morgans mit Fruchtfliegen gestützt, bei denen die Verbindung zwischen Augenfarbe und Geschlecht bei diesen Insekten nachgewiesen wurde. Bei Menschen und anderen Säugetieren (z. B. Hunden) ist die Durchführung von Testkreuzungsexperimenten weder machbar noch praktisch. Stattdessen werden Stammbäume, also genetische Darstellungen von Stammbäumen, verwendet, um die Vererbung eines bestimmten Merkmals oder einer Krankheit über mehrere Generationen hinweg zu verfolgen. ⓘ

DNA

Ein Gen ist eine Einheit der Vererbung, die einer Region der Desoxyribonukleinsäure (DNS) entspricht, die genetische Informationen trägt, die die Form oder Funktion eines Organismus auf bestimmte Weise beeinflussen. Die DNS ist ein Molekül, das aus zwei Polynukleotidketten besteht, die sich umeinander winden und so eine Doppelhelix bilden, die erstmals 1953 von James Watson und Francis Crick beschrieben wurde. Bei Eukaryonten liegt es in Form von linearen Chromosomen vor, bei Prokaryonten in Form von zirkulären Chromosomen. Ein Chromosom ist eine organisierte Struktur, die aus DNA und Histonen besteht. Der Chromosomensatz einer Zelle und alle anderen Erbinformationen, die sich in den Mitochondrien, den Chloroplasten oder an anderen Stellen befinden, werden zusammen als Genom einer Zelle bezeichnet. Bei Eukaryoten befindet sich die genomische DNA im Zellkern oder in geringen Mengen in Mitochondrien und Chloroplasten. Bei Prokaryonten befindet sich die DNA in einem unregelmäßig geformten Körper im Zytoplasma, dem Nukleoid. Die genetische Information in einem Genom ist in den Genen enthalten, und die vollständige Zusammenstellung dieser Information in einem Organismus wird als Genotyp bezeichnet. Gene kodieren die Informationen, die von den Zellen für die Synthese von Proteinen benötigt werden, die ihrerseits eine zentrale Rolle bei der Beeinflussung des endgültigen Phänotyps des Organismus spielen. ⓘ

Die beiden Polynukleotidstränge, aus denen die DNA besteht, verlaufen in entgegengesetzter Richtung zueinander und sind somit antiparallel. Jeder Strang besteht aus Nukleotiden, wobei jedes Nukleotid eine von vier stickstoffhaltigen Basen (Cytosin [C], Guanin [G], Adenin [A] oder Thymin [T]), einen Zucker namens Desoxyribose und eine Phosphatgruppe enthält. Die Nukleotide sind durch kovalente Bindungen zwischen dem Zucker eines Nukleotids und dem Phosphat des nächsten Nukleotids zu einer Kette verbunden, die ein abwechselndes Zucker-Phosphat-Grundgerüst bildet. Die Abfolge dieser vier Basen entlang des Rückgrats kodiert die genetische Information. Die Basen der beiden Polynukleotidstränge sind durch Wasserstoffbrückenbindungen nach den Regeln der Basenpaarung (A mit T und C mit G) miteinander verbunden, so dass eine doppelsträngige DNA entsteht. Die Basen werden in zwei Gruppen unterteilt: Pyrimidine und Purine. In der DNA sind die Pyrimidine Thymin und Cytosin, die Purine sind Adenin und Guanin. ⓘ

Aufgrund des ungleichmäßigen Abstands der DNA-Stränge zueinander gibt es Furchen, die über die gesamte Länge der Doppelhelix verlaufen. Beide Furchen sind unterschiedlich groß, wobei die Hauptfurche größer und damit für die Bindung von Proteinen besser zugänglich ist als die Nebenfurche. Die Außenkanten der Basen liegen in diesen Furchen frei und sind daher für zusätzliche Wasserstoffbrückenbindungen zugänglich. Da jede Furche zwei mögliche Basenpaar-Konfigurationen aufweisen kann (G-C und A-T), gibt es innerhalb der gesamten Doppelhelix vier mögliche Basenpaar-Konfigurationen, die sich chemisch voneinander unterscheiden. Infolgedessen können Proteinmoleküle spezifische Basenpaar-Sequenzen erkennen und an sie binden, was die Grundlage für spezifische DNA-Protein-Wechselwirkungen bildet. ⓘ

Die DNA-Replikation ist ein semikonservativer Prozess, bei dem jeder Strang als Vorlage für einen neuen DNA-Strang dient. Der Prozess beginnt mit der Aufspaltung der Doppelhelix an einem Replikationsursprung, der die beiden Stränge trennt und sie so als zwei Vorlagen verfügbar macht. Anschließend bindet das Enzym Primase an die Matrize, um einen RNA-Startstrang (oder DNA bei einigen Viren), den so genannten Primer, von der 5'- bis zur 3'-Position zu synthetisieren. Sobald der Primer fertiggestellt ist, wird die Primase von der Matrize freigesetzt, woraufhin das Enzym DNA-Polymerase an dieselbe Matrize bindet, um neue DNA zu synthetisieren. Die Geschwindigkeit der DNA-Replikation in einer lebenden Zelle wurde mit 749 hinzugefügten Nukleotiden pro Sekunde unter idealen Bedingungen gemessen. ⓘ

Die DNA-Replikation ist nicht perfekt, da die DNA-Polymerase manchmal Basen einfügt, die nicht komplementär zur Vorlage sind (z. B. A in den Strang gegenüber von G im Vorlagenstrang). Bei Eukaryoten liegt die anfängliche Fehler- oder Mutationsrate bei etwa 1 zu 100.000. Korrekturlesen und Mismatch-Reparatur sind die beiden Mechanismen, die diese Fehler reparieren, wodurch die Mutationsrate auf 10-10 sinkt, insbesondere vor und nach einem Zellzyklus. ⓘ

Mutationen sind vererbbare Veränderungen in der DNA. Sie können spontan als Folge von Replikationsfehlern entstehen, die nicht durch Korrekturlesen korrigiert wurden, oder durch Umweltmutagene wie Chemikalien (z. B. salpetrige Säure, Benzopyren) oder Strahlung (z. B. Röntgen-, Gammastrahlen, ultraviolette Strahlung, von instabilen Isotopen emittierte Teilchen) ausgelöst werden. Mutationen können als Veränderung einer einzelnen Base oder in größerem Umfang als Chromosomenmutationen wie Deletionen, Inversionen oder Translokationen auftreten. ⓘ

In mehrzelligen Organismen können Mutationen in somatischen oder Keimbahnzellen auftreten. In somatischen Zellen werden die Mutationen während der Mitose an die Tochterzellen weitergegeben. In einer Keimbahnzelle wie einem Spermium oder einer Eizelle tritt die Mutation in einem Organismus bei der Befruchtung auf. Mutationen können zu verschiedenen Arten von phänotypischen Auswirkungen führen, z. B. zu stummen Mutationen, Funktionsverlusten, Funktionsgewinnen und konditionalen Mutationen. ⓘ

Einige Mutationen können nützlich sein, da sie eine Quelle genetischer Variation für die Evolution darstellen. Andere können schädlich sein, wenn sie zu einem Funktionsverlust von Genen führen, die für das Überleben notwendig sind. Mutagene wie Karzinogene werden in der Regel aus Gründen der öffentlichen Gesundheitspolitik vermieden. Ein Beispiel ist das Verbot von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) im Rahmen des Montrealer Protokolls, da FCKW zum Abbau der Ozonschicht führen, wodurch mehr ultraviolette Strahlung der Sonne die obere Erdatmosphäre durchdringt, was somatische Mutationen verursacht, die zu Hautkrebs führen können. In ähnlicher Weise wurden in der ganzen Welt Rauchverbote durchgesetzt, um die Häufigkeit von Lungenkrebs zu verringern. ⓘ

Genexpression

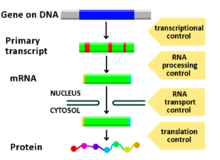

Die Genexpression ist der molekulare Prozess, durch den ein Genotyp zu einem Phänotyp, d. h. einem beobachtbaren Merkmal, führt. Die in der DNA gespeicherte genetische Information stellt den Genotyp dar, während der Phänotyp aus der Synthese von Proteinen resultiert, die die Struktur und Entwicklung eines Organismus steuern oder als Enzyme fungieren, die bestimmte Stoffwechselvorgänge katalysieren. Dieser Prozess wird durch das zentrale Dogma der Molekularbiologie zusammengefasst, das 1958 von Francis Crick formuliert wurde. Dem zentralen Dogma zufolge fließt die genetische Information von der DNA über die RNA zum Protein. Es gibt also zwei Prozesse der Genexpression: Transkription (DNA zu RNA) und Translation (RNA zu Protein). Diese Prozesse werden von allen Lebewesen - Eukaryonten (einschließlich mehrzelliger Organismen), Prokaryonten (Bakterien und Archaeen) - genutzt und von Viren ausgenutzt, um die makromolekulare Maschinerie des Lebens zu erzeugen. ⓘ

Bei der Transkription werden Stränge der Boten-RNA (mRNA) unter Verwendung von DNA-Strängen als Vorlage erstellt, was eingeleitet wird, wenn die RNA-Polymerase an eine DNA-Sequenz, den so genannten Promotor, bindet, der die RNA anweist, mit der Transkription eines der beiden DNA-Stränge zu beginnen. Die DNA-Basen werden gegen die entsprechenden Basen ausgetauscht, außer im Fall von Thymin (T), das die RNA durch Uracil (U) ersetzt. Bei Eukaryoten enthält ein großer Teil der DNA (z. B. >98 % beim Menschen) nicht codierende Introns, die nicht als Muster für Proteinsequenzen dienen. Die kodierenden Regionen oder Exons sind zusammen mit den Introns in das primäre Transkript (oder prä-mRNA) eingestreut. Vor der Translation wird die prä-mRNA einer weiteren Verarbeitung unterzogen, bei der die Introns entfernt (oder herausgespleißt) werden, so dass nur die gespleißten Exons im reifen mRNA-Strang übrig bleiben. ⓘ

Die Übersetzung der mRNA in ein Protein erfolgt in Ribosomen, wobei der transkribierte mRNA-Strang die Sequenz der Aminosäuren in den Proteinen mit Hilfe des genetischen Codes festlegt. Bei den Genprodukten handelt es sich häufig um Proteine, aber bei nicht-proteinkodierenden Genen wie der Transfer-RNA (tRNA) und der kleinen Kern-RNA (snRNA) ist das Produkt eine funktionelle nicht-kodierende RNA. ⓘ

Genregulation

Die Regulierung der Genexpression (oder Genregulation) durch Umweltfaktoren und während verschiedener Entwicklungsstadien kann in jedem Schritt des Prozesses erfolgen, wie z. B. bei der Transkription, dem RNA-Spleißen, der Translation und der posttranslationalen Modifikation eines Proteins. ⓘ

Die Fähigkeit, die Gentranskription zu regulieren, ermöglicht es, Energie zu sparen, da die Zellen nur dann Proteine herstellen, wenn sie benötigt werden. Die Genexpression kann durch positive oder negative Regulierung beeinflusst werden, je nachdem, welche der beiden Arten von Regulierungsproteinen, die Transkriptionsfaktoren genannt werden, an die DNA-Sequenz in der Nähe oder am Promotor binden. Eine Gruppe von Genen, die sich denselben Promotor teilen, wird als Operon bezeichnet und kommt hauptsächlich bei Prokaryoten und einigen niederen Eukaryoten (z. B. Caenorhabditis elegans) vor. Es wurde erstmals in den 1960er Jahren von François Jacob und Jacques Monod in Escherichia coli - einer prokaryontischen Zelle, die im Darm von Menschen und anderen Tieren vorkommt - entdeckt. Sie untersuchten das lac-Operon der prokaryontischen Zelle, das aus drei Genen (lacZ, lacY und lacA) besteht, die für drei laktosemetabolisierende Enzyme (β-Galaktosidase, β-Galaktosid-Permease und β-Galaktosid-Transacetylase) kodieren. Bei der positiven Regulation der Genexpression ist der Aktivator der Transkriptionsfaktor, der die Transkription stimuliert, wenn er an die Sequenz in der Nähe oder am Promotor bindet. Im Gegensatz dazu findet eine negative Regulation statt, wenn ein anderer Transkriptionsfaktor, ein so genannter Repressor, an eine DNA-Sequenz bindet, die als Operator bezeichnet wird und Teil eines Operons ist, um die Transkription zu verhindern. Bindet ein Repressor an ein repressibles Operon (z. B. trp-Operon), so tut er dies nur in Gegenwart eines Corepressors. Repressoren können durch so genannte Induktoren (z. B. Allolaktose) gehemmt werden, die ihre Wirkung dadurch entfalten, dass sie an einen Repressor binden und ihn daran hindern, sich an einen Operator zu binden, so dass die Transkription stattfinden kann. Spezifische Gene, die durch Induktoren aktiviert werden können, werden als induzierbare Gene bezeichnet (z. B. lacZ oder lacA in E. coli), im Gegensatz zu konstitutiven Genen, die fast immer aktiv sind. Im Gegensatz zu beiden kodieren Strukturgene Proteine, die nicht an der Genregulation beteiligt sind. ⓘ

In prokaryontischen Zellen wird die Transkription durch Proteine, so genannte Sigma-Faktoren, reguliert, die an die RNA-Polymerase binden und sie zu bestimmten Promotoren leiten. In ähnlicher Weise können Transkriptionsfaktoren in eukaryontischen Zellen auch die Expression einer Gruppe von Genen koordinieren, selbst wenn die Gene selbst auf verschiedenen Chromosomen liegen. Die Koordinierung dieser Gene kann erfolgen, solange sie dieselbe regulatorische DNA-Sequenz aufweisen, die an dieselben Transkriptionsfaktoren bindet. Promotoren in eukaryotischen Zellen sind vielfältiger, enthalten aber in der Regel eine Kernsequenz, an die sich die RNA-Polymerase binden kann, wobei die häufigste Sequenz die TATA-Box ist, die mehrere sich wiederholende A- und T-Basen enthält. Die RNA-Polymerase II ist die RNA-Polymerase, die an einen Promotor bindet, um die Transkription von proteinkodierenden Genen in Eukaryonten zu initiieren, allerdings nur in Anwesenheit mehrerer allgemeiner Transkriptionsfaktoren, die sich von den Transkriptionsfaktoren mit regulatorischer Wirkung, d. h. Aktivatoren und Repressoren, unterscheiden. In eukaryontischen Zellen werden DNA-Sequenzen, die an Aktivatoren binden, als Enhancer bezeichnet, während Sequenzen, die an Repressoren binden, als Silencer bezeichnet werden. Transkriptionsfaktoren wie der Nuklearfaktor aktivierter T-Zellen (NFAT) sind in der Lage, spezifische Nukleotidsequenzen auf der Grundlage der Basensequenz (z. B. CGAGGAAAATTG für NFAT) der Bindungsstelle zu identifizieren, die die Anordnung der chemischen Gruppen innerhalb dieser Sequenz bestimmt, die spezifische DNA-Protein-Interaktionen ermöglicht. Die Expression von Transkriptionsfaktoren ist die Grundlage für die zelluläre Differenzierung in einem sich entwickelnden Embryo. ⓘ

Neben der Regulierung durch den Promotor kann die Genexpression auch durch epigenetische Veränderungen des Chromatins, eines Komplexes aus DNA und Proteinen, der in eukaryontischen Zellen vorkommt, gesteuert werden. ⓘ

Die posttranskriptionelle Kontrolle der mRNA kann das alternative Spleißen von primären mRNA-Transkripten beinhalten, was dazu führt, dass ein einziges Gen verschiedene reife mRNAs hervorbringt, die für eine Familie verschiedener Proteine kodieren. Ein gut untersuchtes Beispiel ist das Sxl-Gen in Drosophila, das bei diesen Tieren das Geschlecht bestimmt. Das Gen selbst enthält vier Exons, und durch alternatives Spleißen seines prä-mRNA-Transkripts können zwei aktive Formen des Sxl-Proteins bei weiblichen Fliegen und eine inaktive Form des Proteins bei Männchen entstehen. Ein weiteres Beispiel ist das humane Immundefizienzvirus (HIV), das ein einziges prä-mRNA-Transkript besitzt, aus dem durch alternatives Spleißen bis zu neun Proteine entstehen können. Beim Menschen sind achtzig Prozent aller 21.000 Gene alternativ gespleißt. Da Schimpansen und Menschen eine ähnliche Anzahl von Genen haben, wird vermutet, dass das alternative Spleißen zur Komplexität des menschlichen Gehirns beigetragen haben könnte, da es im menschlichen Gehirn mehr alternative Spleißungen gibt als im Gehirn von Schimpansen. ⓘ

Die Translation kann auf drei bekannte Arten reguliert werden. Eine davon ist die Bindung winziger RNA-Moleküle, so genannter microRNA (miRNA), an ein mRNA-Ziel-Transkript, wodurch dessen Translation gehemmt und es abgebaut wird. Die Translation kann auch durch die Veränderung der 5'-Kappe gehemmt werden, indem das modifizierte Guanosintriphosphat (GTP) am 5'-Ende einer mRNA durch ein unmodifiziertes GTP-Molekül ersetzt wird. Schließlich können Translations-Repressorproteine an mRNAs binden und verhindern, dass diese an ein Ribosom gebunden werden, wodurch die Translation blockiert wird. ⓘ

Nach der Translation kann die Stabilität von Proteinen reguliert werden, indem sie gezielt abgebaut werden. Ein gängiges Beispiel ist, dass ein Enzym ein Ubiquitin genanntes Regulierungsprotein an den Lysinrest eines Zielproteins bindet. Andere Ubiquitine werden dann an das primäre Ubiquitin angehängt, um ein polyubiquitiniertes Protein zu bilden, das dann in einen viel größeren Proteinkomplex, das Proteasom, gelangt. Sobald das polyubiquitinierte Protein in das Proteasom eintritt, löst sich das Polyubiquitin vom Zielprotein, das durch das Proteasom ATP-abhängig entfaltet wird, so dass es von drei Proteasen hydrolysiert werden kann. ⓘ

Genome

Ein Genom ist der vollständige DNA-Satz eines Organismus, einschließlich aller seiner Gene. Die Sequenzierung und Analyse von Genomen kann mit Hilfe von Hochdurchsatz-DNA-Sequenzierung und Bioinformatik durchgeführt werden, um die Funktion und Struktur ganzer Genome zusammenzustellen und zu analysieren. Die Genome von Prokaryonten sind klein, kompakt und vielfältig. Im Gegensatz dazu sind die Genome von Eukaryonten größer und komplexer, da sie mehr regulatorische Sequenzen enthalten und ein Großteil ihres Genoms aus nicht codierenden DNA-Sequenzen für funktionelle RNA (rRNA, tRNA und mRNA) oder regulatorischen Sequenzen besteht. Die Genome verschiedener Modellorganismen wie Arabidopsis, Fruchtfliege, Mäuse, Fadenwürmer und Hefe wurden sequenziert. Das Humangenomprojekt war ein Großprojekt der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Sequenzierung des gesamten menschlichen Genoms, das 2003 abgeschlossen wurde. Die Sequenzierung des menschlichen Genoms hat zu praktischen Anwendungen wie dem DNA-Fingerabdruck geführt, der für Vaterschaftstests und in der Forensik verwendet werden kann. In der Medizin ermöglichte die Sequenzierung des gesamten menschlichen Genoms die Identifizierung von Mutationen, die Tumore verursachen, sowie von Genen, die eine bestimmte genetische Störung verursachen. Die Sequenzierung der Genome verschiedener Organismen hat zur Entstehung der vergleichenden Genomik geführt, die darauf abzielt, die Gene der Genome dieser verschiedenen Organismen zu vergleichen. ⓘ

Viele Gene kodieren mehr als ein Protein, wobei posttranslationale Modifikationen die Vielfalt der Proteine in einer Zelle erhöhen. Das Proteom eines Organismus ist die Gesamtheit der von seinem Genom exprimierten Proteine, und die Proteomik zielt darauf ab, die Gesamtheit der von einem Organismus produzierten Proteine zu untersuchen. Da viele Proteine Enzyme sind, wirkt sich ihre Aktivität auf die Konzentrationen von Substraten und Produkten aus. Wenn sich also das Proteom ändert, ändert sich auch die Menge der kleinen Moleküle oder Metaboliten. Die Gesamtheit der kleinen Moleküle in einer Zelle oder einem Organismus wird als Metabolom bezeichnet, und Metabolomik ist die Untersuchung des Metaboloms im Zusammenhang mit der physiologischen Aktivität einer Zelle oder eines Organismus. ⓘ

In diesem Fachgebiet versuchen Bio-Ingenieure, künstliche lebensfähige Systeme herzustellen, die wie naturgegebene Organismen von einem Genom gesteuert werden. ⓘ

Biotechnologie

Biotechnologie ist die Verwendung von Zellen oder Organismen zur Entwicklung von Produkten für den Menschen. Eine weit verbreitete Technologie ist die Herstellung rekombinanter DNA, d. h. eines DNA-Moleküls, das in einem Labor aus zwei oder mehr Quellen zusammengesetzt wird. Vor der Einführung der Polymerase-Kettenreaktion manipulierten Biologen die DNA, indem sie sie mit Restriktionsenzymen in kleinere Fragmente zerschnitten. Anschließend reinigten und analysierten sie die Fragmente mithilfe der Gelelektrophorese und fügten die Fragmente später mit Hilfe von DNA-Ligase zu einer neuen DNA-Sequenz zusammen. Die rekombinante DNA wird dann geklont, indem sie in eine Wirtszelle eingebracht wird, ein Prozess, der als Transformation bezeichnet wird, wenn es sich bei den Wirtszellen um Bakterien wie E. coli handelt, oder als Transfektion, wenn es sich bei den Wirtszellen um eukaryotische Zellen wie Hefe, Pflanzen oder Tierzellen handelt. Sobald die Wirtszelle oder der Organismus die rekombinante DNA aufgenommen und integriert hat, wird sie als transgen bezeichnet. ⓘ

Eine rekombinante DNA kann auf zwei Arten eingefügt werden. Eine gängige Methode besteht darin, die DNA einfach in ein Wirtschromosom einzufügen, wobei die Einfügestelle zufällig ist. Ein anderer Ansatz besteht darin, die rekombinante DNA als Teil einer anderen DNA-Sequenz, eines so genannten Vektors, einzufügen, der dann in das Wirts-Chromosom integriert wird oder seinen eigenen DNA-Replikationsursprung hat, so dass er sich unabhängig vom Wirts-Chromosom replizieren kann. Plasmide aus Bakterienzellen wie E. coli werden aufgrund ihrer relativ geringen Größe (z. B. 2000-6000 Basenpaare in E. coli), des Vorhandenseins von Restriktionsenzymen, von Genen, die gegen Antibiotika resistent sind, und des Vorhandenseins eines Replikationsursprungs normalerweise als Vektoren verwendet. Ein Gen, das für einen selektierbaren Marker wie die Antibiotikaresistenz kodiert, wird ebenfalls in den Vektor eingebaut. Die Aufnahme dieses Markers ermöglicht es, nur diejenigen Wirtszellen zu selektieren, die die rekombinante DNA enthalten, während diejenigen, die dies nicht tun, aussortiert werden. Außerdem dient der Marker auch als Reportergen, das, sobald es exprimiert wird, leicht nachgewiesen und gemessen werden kann. ⓘ

Sobald sich die rekombinante DNA in einzelnen Bakterienzellen befindet, werden diese Zellen ausplattiert und wachsen zu einer Kolonie, die Millionen von transgenen Zellen enthält, die dieselbe rekombinante DNA tragen. Diese transgenen Zellen produzieren dann große Mengen des transgenen Produkts, wie z. B. Humaninsulin, das als erstes Medikament mit Hilfe der rekombinanten DNA-Technologie hergestellt wurde. ⓘ

Eines der Ziele des molekularen Klonens ist es, die Funktion bestimmter DNA-Sequenzen und der von ihnen kodierten Proteine zu ermitteln. Um eine bestimmte DNA-Sequenz zu untersuchen und zu manipulieren, müssen Millionen von Kopien von DNA-Fragmenten mit dieser DNA-Sequenz hergestellt werden. Dazu muss ein intaktes Genom, das viel zu groß ist, um in eine Wirtszelle eingeführt zu werden, in kleinere DNA-Fragmente zerlegt werden. Auch wenn es nicht mehr intakt ist, bildet die Sammlung dieser DNA-Fragmente immer noch das Genom eines Organismus, wobei die Sammlung selbst als genomische Bibliothek bezeichnet wird, da es möglich ist, bestimmte DNA-Fragmente für weitere Untersuchungen zu suchen und zu entnehmen, ähnlich wie bei der Entnahme eines Buches aus einer normalen Bibliothek. DNA-Fragmente können mit Hilfe von Restriktionsenzymen und anderen Verfahren wie dem mechanischen Scheren gewonnen werden. Jedes gewonnene Fragment wird dann in einen Vektor eingefügt, der von einer bakteriellen Wirtszelle aufgenommen wird. Die Wirtszelle wird dann auf einem selektiven Medium (z. B. Antibiotikaresistenz) vermehrt, wodurch eine Kolonie dieser rekombinanten Zellen entsteht, von denen jede viele Kopien desselben DNA-Fragments enthält. Diese Kolonien können gezüchtet werden, indem man sie auf einem festen Medium in Petrischalen ausbreitet, die bei einer geeigneten Temperatur bebrütet werden. Eine Schale allein kann Tausende von Bakterienkolonien enthalten, die leicht auf eine bestimmte DNA-Sequenz untersucht werden können. Die Sequenz kann identifiziert werden, indem zunächst eine Petrischale mit Bakterienkolonien vervielfältigt und dann die DNA der vervielfältigten Kolonien zur Hybridisierung ausgesetzt wird, wobei sie mit komplementären radioaktiven oder fluoreszierenden Nukleotiden markiert werden. ⓘ

Kleinere DNA-Bibliotheken, die Gene aus einem bestimmten Gewebe enthalten, können mit komplementärer DNA (cDNA) erstellt werden. Die Sammlung dieser cDNAs aus einem bestimmten Gewebe zu einem bestimmten Zeitpunkt wird als cDNA-Bibliothek bezeichnet, die eine "Momentaufnahme" der Transkriptionsmuster von Zellen an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. ⓘ

Zu den weiteren biotechnologischen Instrumenten gehören DNA-Mikroarrays, Expressionsvektoren, synthetische Genomik und CRISPR-Genbearbeitung. Andere Ansätze wie die Pharmazie können durch den Einsatz genetisch veränderter Organismen große Mengen medizinisch nützlicher Produkte erzeugen. Viele dieser anderen Instrumente finden ebenfalls breite Anwendung, z. B. bei der Herstellung medizinisch nützlicher Proteine oder bei der Verbesserung des Pflanzenanbaus und der Tierhaltung. ⓘ

Gene, Entwicklung und Evolution

Die Entwicklung ist der Prozess, bei dem ein mehrzelliger Organismus (Pflanze oder Tier) eine Reihe von Veränderungen durchläuft, ausgehend von einer einzigen Zelle, und verschiedene Formen annimmt, die für seinen Lebenszyklus charakteristisch sind. Es gibt vier Schlüsselprozesse, die der Entwicklung zugrunde liegen: Determination, Differenzierung, Morphogenese und Wachstum. Die Determination legt das Entwicklungsschicksal einer Zelle fest, das im Laufe der Entwicklung immer mehr eingeschränkt wird. Die Differenzierung ist der Prozess, bei dem sich spezialisierte Zellen aus weniger spezialisierten Zellen, wie z. B. Stammzellen, entwickeln. Stammzellen sind undifferenzierte oder teilweise differenzierte Zellen, die sich in verschiedene Zelltypen differenzieren und sich unbegrenzt vermehren können, um mehr von derselben Stammzelle zu produzieren. Die zelluläre Differenzierung verändert drastisch die Größe, die Form, das Membranpotenzial, die Stoffwechselaktivität und die Empfindlichkeit einer Zelle gegenüber Signalen, was größtenteils auf stark kontrollierte Veränderungen der Genexpression und Epigenetik zurückzuführen ist. Mit wenigen Ausnahmen geht die zelluläre Differenzierung fast nie mit einer Veränderung der DNA-Sequenz selbst einher. Daher können verschiedene Zellen trotz desselben Genoms sehr unterschiedliche physische Merkmale aufweisen. Die Morphogenese, also die Entwicklung der Körperform, ist das Ergebnis räumlicher Unterschiede in der Genexpression. Insbesondere die Organisation von differenzierten Geweben in spezifische Strukturen wie Arme oder Flügel, die als Musterbildung bekannt ist, wird durch Morphogene gesteuert, Signalmoleküle, die sich von einer Gruppe von Zellen zu den umliegenden Zellen bewegen und einen Morphogengradienten schaffen, wie er im Modell der französischen Flagge beschrieben wird. Apoptose, der programmierte Zelltod, tritt ebenfalls während der Morphogenese auf, wie zum Beispiel das Absterben von Zellen zwischen den Zehen in der menschlichen Embryonalentwicklung, wodurch einzelne Finger und Zehen frei werden. Die Expression von Transkriptionsfaktorgenen kann die Platzierung von Organen in einer Pflanze bestimmen, und eine Kaskade von Transkriptionsfaktoren selbst kann die Körpersegmentierung in einer Fruchtfliege festlegen. ⓘ

Ein kleiner Teil der Gene im Genom eines Organismus, der so genannte entwicklungsgenetische Werkzeugkasten, steuert die Entwicklung dieses Organismus. Diese Toolkit-Gene sind in den verschiedenen Phyla hoch konserviert, d. h. sie sind sehr alt und ähneln sich in weit voneinander entfernten Tiergruppen sehr stark. Unterschiede im Einsatz der Toolkit-Gene wirken sich auf den Körperbau sowie auf die Anzahl, Identität und das Muster der Körperteile aus. Zu den wichtigsten Toolkit-Genen gehören die Hox-Gene. Hox-Gene bestimmen, wo sich wiederholende Teile, wie die vielen Wirbel von Schlangen, in einem sich entwickelnden Embryo oder einer Larve wachsen. Variationen im Werkzeugkasten könnten einen großen Teil der morphologischen Evolution der Tiere bewirkt haben. Das Toolkit kann die Evolution auf zwei Arten vorantreiben. Ein Toolkit-Gen kann in einem anderen Muster exprimiert werden, wie z. B. bei der Vergrößerung des Schnabels von Darwins großem Stieglitz durch das BMP-Gen, oder als Schlangen ihre Beine verloren, weil die Distal-less (Dlx)-Gene an den Stellen, an denen andere Reptilien weiterhin ihre Gliedmaßen ausbildeten, unterexprimiert oder überhaupt nicht mehr exprimiert wurden. Oder ein Toolkit-Gen kann eine neue Funktion erhalten, wie dies bei den vielen Funktionen desselben Gens, Distal-less, zu sehen ist, das so unterschiedliche Strukturen wie den Unterkiefer bei Wirbeltieren, Beine und Fühler bei der Fruchtfliege und das Augenfleckenmuster bei Schmetterlingsflügeln kontrolliert. Da kleine Veränderungen in Toolbox-Genen bedeutende Veränderungen in Körperstrukturen bewirken können, haben sie oft eine konvergente oder parallele Evolution ermöglicht. ⓘ

Entwicklung

Evolutionäre Prozesse

Ein zentrales Konzept der Biologie besagt, dass sich das Leben durch Evolution verändert und weiterentwickelt, d. h. durch die Veränderung der vererbbaren Merkmale von Populationen über mehrere Generationen hinweg. Die Evolution wird heute zur Erklärung der großen Vielfalt des Lebens auf der Erde herangezogen. Der Begriff Evolution wurde 1809 von Jean-Baptiste de Lamarck in das wissenschaftliche Lexikon eingeführt. Er schlug vor, dass die Evolution durch die Vererbung erworbener Merkmale zustande kommt, was zwar nicht überzeugend war, aber es gab damals keine alternativen Erklärungen. Charles Darwin, ein englischer Naturforscher, war 1836 von seiner fünfjährigen Reise auf der HMS Beagle nach England zurückgekehrt, wo er Gesteine studierte und Pflanzen und Tiere aus verschiedenen Teilen der Welt, wie z. B. von den Galápagos-Inseln, sammelte. Außerdem hatte er die Bücher Principles of Geology von Charles Lyell und An Essay on the Principle of Population von Thomas Malthus gelesen und wurde von ihnen beeinflusst. Auf der Grundlage seiner Beobachtungen und Lektüre begann Darwin, seine Theorie der Evolution durch natürliche Selektion zu formulieren, um die Vielfalt der Pflanzen und Tiere in verschiedenen Teilen der Welt zu erklären. Alfred Russel Wallace, ein weiterer englischer Naturforscher, der Pflanzen und Tiere im Malaiischen Archipel studiert hatte, kam ebenfalls zu dieser Idee, allerdings später und unabhängig von Darwin. Sowohl Darwin als auch Wallace präsentierten ihren Aufsatz bzw. ihr Manuskript 1858 gemeinsam vor der Linnaean Society in London und wurden so für ihre Entdeckung der Evolution durch natürliche Selektion geehrt. Darwin veröffentlichte später sein Buch On the Origin of Species (Über die Entstehung der Arten) im Jahr 1859, in dem er detailliert erklärte, wie der Prozess der Evolution durch natürliche Selektion funktioniert. ⓘ

Um die natürliche Auslese zu erklären, zog Darwin eine Analogie zum Menschen, der Tiere durch künstliche Auslese veränderte, wobei Tiere selektiv auf bestimmte Eigenschaften gezüchtet wurden, was zu Individuen führte, die ihren wilden Vorfahren nicht mehr ähnelten. Darwin vertrat die Ansicht, dass in der natürlichen Welt die Natur die Rolle des Menschen bei der Selektion auf bestimmte Merkmale übernommen hat. Zu diesem Schluss kam er aufgrund von zwei Beobachtungen und zwei Schlussfolgerungen. Erstens neigen die Mitglieder einer Population dazu, sich in ihren vererbbaren Merkmalen zu unterscheiden. Zweitens neigen alle Arten dazu, mehr Nachkommen zu produzieren, als ihre jeweilige Umwelt verkraften kann, was dazu führt, dass viele Individuen nicht überleben und sich nicht fortpflanzen. Aus diesen Beobachtungen schloss Darwin, dass diejenigen Individuen, die vererbbare Merkmale besitzen, die besser an ihre Umwelt angepasst sind, mit größerer Wahrscheinlichkeit überleben und mehr Nachkommen produzieren als andere Individuen. Er folgerte ferner, dass das ungleiche oder unterschiedliche Überleben und die Reproduktion bestimmter Individuen im Vergleich zu anderen zu einer Anhäufung vorteilhafter Merkmale über aufeinanderfolgende Generationen hinweg führen wird, wodurch die Übereinstimmung zwischen den Organismen und ihrer Umwelt erhöht wird. Zusammengefasst bedeutet natürliche Selektion also das unterschiedliche Überleben und die unterschiedliche Fortpflanzung von Individuen in den nachfolgenden Generationen aufgrund von Unterschieden bei den vererbbaren Merkmalen. ⓘ