Genetik

| Teil einer Serie über ⓘ |

| Genetik |

|---|

|

|

Die Genetik ist ein Teilgebiet der Biologie, das sich mit dem Studium der Gene, der genetischen Variation und der Vererbung in Organismen beschäftigt. ⓘ

Obwohl die Vererbung schon seit Jahrtausenden beobachtet wurde, war Gregor Mendel, mährischer Wissenschaftler und Augustinermönch, der im 19. Jahrhundert in Brünn arbeitete, der erste, der die Genetik wissenschaftlich untersuchte. Mendel untersuchte die Vererbung von Merkmalen, d. h. die Art und Weise, wie Merkmale im Laufe der Zeit von den Eltern auf die Nachkommen vererbt werden. Er beobachtete, dass Organismen (z. B. Erbsenpflanzen) ihre Eigenschaften in Form von diskreten "Vererbungseinheiten" vererben. Dieser Begriff, der auch heute noch verwendet wird, ist eine etwas zweideutige Definition dessen, was als Gen bezeichnet wird. ⓘ

Die Vererbung von Merkmalen und die molekularen Vererbungsmechanismen von Genen sind auch im 21. Jahrhundert noch die wichtigsten Prinzipien der Genetik, aber die moderne Genetik hat sich über die Vererbung hinaus auf die Untersuchung der Funktion und des Verhaltens von Genen ausgedehnt. Genstruktur und -funktion, Variation und Verteilung werden im Kontext der Zelle, des Organismus (z. B. Dominanz) und im Kontext einer Population untersucht. Die Genetik hat eine Reihe von Teilgebieten hervorgebracht, darunter Molekulargenetik, Epigenetik und Populationsgenetik. Die Organismen, die auf diesem Gebiet untersucht werden, umfassen alle Bereiche des Lebens (Archaeen, Bakterien und Eukaryonten). ⓘ

Genetische Prozesse wirken in Kombination mit der Umwelt und den Erfahrungen eines Organismus, um die Entwicklung und das Verhalten zu beeinflussen, was oft als "nature versus nurture" bezeichnet wird. Die intra- oder extrazelluläre Umgebung einer lebenden Zelle oder eines Organismus kann die Gentranskription an- oder abschalten. Ein klassisches Beispiel sind zwei genetisch identische Maissamen, von denen einer in einem gemäßigten Klima und der andere in einem trockenen Klima (ohne ausreichenden Wasserfall oder Regen) ausgesät wird. Während die durchschnittliche Höhe der beiden Maisstängel genetisch bedingt gleich ist, wächst der Mais in dem trockenen Klima aufgrund des Mangels an Wasser und Nährstoffen in seiner Umgebung nur halb so hoch wie der Mais in dem gemäßigten Klima. ⓘ

Die Genetik (moderne Wortschöpfung zu altgriechisch γενεά geneá „Abstammung“ und γένεσις génesis, deutsch ‚Ursprung‘) oder Vererbungslehre (früher auch Erbbiologie) ist die Wissenschaft von der Vererbung und ein Teilgebiet der Biologie. Sie befasst sich mit den Gesetzmäßigkeiten und materiellen Grundlagen der Ausbildung von erblichen Merkmalen und der Weitergabe von Erbanlagen (Genen) an die nächste Generation. ⓘ

Das Wissen, dass individuelle Merkmale über mehrere Generationen hinweg weitergegeben werden, ist relativ jung; Vorstellungen von solchen natürlichen Vererbungsprozessen prägten sich erst im 18. und frühen 19. Jahrhundert aus. Als Begründer der Genetik in diesem Sinn gilt der Augustinermönch Gregor Mendel, der in den Jahren 1856 bis 1865 im Garten seines Klosters systematisch Kreuzungsexperimente mit Erbsen durchführte und diese statistisch auswertete. So entdeckte er die später nach ihm benannten Mendelschen Regeln, die in der Wissenschaft allerdings erst im Jahr 1900 rezipiert und bestätigt wurden. Der heute weitaus bedeutendste Teilbereich der Genetik ist die Molekulargenetik, die sich mit den molekularen Grundlagen der Vererbung befasst. Aus ihr ging die Gentechnik hervor, in der die Erkenntnisse der Molekulargenetik praktisch angewendet werden. ⓘ

Etymologie

Das Adjektiv „genetisch“ wurde schon um 1800 von Johann Wolfgang von Goethe in dessen Arbeiten zur Morphologie der Pflanzen und in der Folgezeit häufig in der romantischen Naturphilosophie sowie in der deskriptiven Embryologie verwendet. Anders als heute meinte man damit eine Methode („genetische Methode“) der Untersuchung und Beschreibung der Individualentwicklung (Ontogenese) von Organismen. Das Substantiv „Genetik“ gebrauchte erstmals William Bateson 1905 zur Bezeichnung der neuen Forschungsdisziplin. ⓘ

In Deutschland wurde bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts der Ausdruck „Erbbiologie“ bedeutungsgleich gebraucht, zumeist zur Unterscheidung der „Erbbiologie des Menschen“ (Humangenetik) von der allgemeinen Genetik. Die Bezeichnung „Humangenetik“ war dabei in Deutschland bereits um 1940 etabliert. Damit wurde ein Rückzug auf wissenschaftlich gebotene Grundlagenforschung angezeigt, während „Rassenhygiene“ angewandte Wissenschaft darstellte. Nach 1945 verschwanden die Bezeichnungen „Erbbiologie“ sowie „Rassenhygiene“ allmählich aus dem wissenschaftlichen Sprachgebrauch. ⓘ

Das Wort Genetik stammt aus dem Altgriechischen γενετικός genetikos, was "genitiv"/"generativ" bedeutet, was sich wiederum von γένεσις genesis ableitet, was "Ursprung" bedeutet. ⓘ

Geschichte

Die Beobachtung, dass Lebewesen Eigenschaften von ihren Eltern erben, wurde seit prähistorischen Zeiten genutzt, um Nutzpflanzen und Tiere durch selektive Züchtung zu verbessern. Die moderne Wissenschaft der Genetik, die versucht, diesen Prozess zu verstehen, begann mit den Arbeiten des Augustinermönchs Gregor Mendel in der Mitte des 19.Jahrhunderts. ⓘ

Vor Mendel war Imre Festetics, ein ungarischer Adliger, der vor Mendel in Kőszeg lebte, der erste, der das Wort "Genetik" verwendete. Er beschrieb in seinem Werk "Die genetischen Gesetze der Natur" (1819) mehrere Regeln der Vererbung. Sein zweites Gesetz ist dasselbe wie das von Mendel veröffentlichte. In seinem dritten Gesetz entwickelte er die Grundprinzipien der Mutation (er kann als Vorläufer von Hugo de Vries betrachtet werden). ⓘ

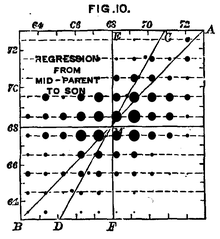

Andere Theorien der Vererbung gingen Mendels Arbeiten voraus. Eine im 19. Jahrhundert populäre Theorie, die Charles Darwin 1859 in seinem Werk Über die Entstehung der Arten aufstellte, war die Mischvererbung: die Vorstellung, dass Individuen eine gleichmäßige Mischung von Merkmalen von ihren Eltern erben. Mendels Arbeit lieferte Beispiele, bei denen Merkmale nach der Hybridisierung definitiv nicht vermischt wurden, und zeigte, dass Merkmale durch Kombinationen verschiedener Gene und nicht durch eine kontinuierliche Mischung entstehen. Die Vermischung von Merkmalen in der Nachkommenschaft wird nun durch die Wirkung mehrerer Gene mit quantitativen Auswirkungen erklärt. Eine weitere Theorie, die damals eine gewisse Unterstützung fand, war die Vererbung erworbener Eigenschaften: die Annahme, dass Individuen Eigenschaften erben, die von ihren Eltern verstärkt wurden. Diese Theorie (die gemeinhin mit Jean-Baptiste Lamarck in Verbindung gebracht wird) gilt heute als falsch - die Erfahrungen des Einzelnen wirken sich nicht auf die Gene aus, die er an seine Kinder weitergibt. Weitere Theorien waren Darwins Pangenese (die sowohl erworbene als auch vererbte Aspekte enthielt) und Francis Galtons Neuformulierung der Pangenese als sowohl partikulär als auch vererbt. ⓘ

Mendelsche und klassische Genetik

Die moderne Genetik begann mit Mendels Studien über die Natur der Vererbung bei Pflanzen. In seiner Schrift "Versuche über Pflanzenhybriden", die er 1865 dem Naturforschenden Verein in Brünn vorstellte, zeichnete Mendel die Vererbungsmuster bestimmter Merkmale bei Erbsenpflanzen nach und beschrieb sie mathematisch. Obwohl dieses Vererbungsmuster nur bei einigen wenigen Merkmalen beobachtet werden konnte, deutete Mendels Arbeit darauf hin, dass die Vererbung partikulär und nicht erworben ist und dass die Vererbungsmuster vieler Merkmale durch einfache Regeln und Verhältnisse erklärt werden können. ⓘ

Die Bedeutung von Mendels Arbeit wurde erst im Jahr 1900, nach seinem Tod, allgemein bekannt, als Hugo de Vries und andere Wissenschaftler seine Forschungen wiederentdeckten. William Bateson, ein Befürworter von Mendels Arbeit, prägte 1905 das Wort Genetik. (Das Adjektiv genetisch, abgeleitet vom griechischen Wort genesis-γένεσις, "Ursprung", geht dem Substantiv voraus und wurde erstmals 1860 im biologischen Sinne verwendet.) Bateson fungierte als Mentor und wurde durch die Arbeit anderer Wissenschaftler des Newnham College in Cambridge, insbesondere durch die Arbeiten von Becky Saunders, Nora Darwin Barlow und Muriel Wheldale Onslow, maßgeblich unterstützt. In seiner Eröffnungsrede auf der Dritten Internationalen Konferenz über Pflanzenhybridisierung in London im Jahr 1906 machte Bateson die Verwendung des Wortes Genetik zur Beschreibung der Vererbungslehre populär. ⓘ

Nach der Wiederentdeckung von Mendels Werk versuchten Wissenschaftler herauszufinden, welche Moleküle in der Zelle für die Vererbung verantwortlich sind. Im Jahr 1900 begann Nettie Stevens mit dem Studium des Mehlwurms. In den folgenden 11 Jahren entdeckte sie, dass die Weibchen nur das X-Chromosom und die Männchen sowohl das X- als auch das Y-Chromosom besitzen. Daraus konnte sie schließen, dass das Geschlecht ein chromosomaler Faktor ist und vom Männchen bestimmt wird. 1911 argumentierte Thomas Hunt Morgan, dass sich die Gene auf den Chromosomen befinden, und stützte sich dabei auf Beobachtungen einer geschlechtsgebundenen Mutation der weißen Augen bei Fruchtfliegen. Sein Schüler Alfred Sturtevant wies 1913 anhand des Phänomens der genetischen Verknüpfung nach, dass die Gene linear auf dem Chromosom angeordnet sind. ⓘ

Molekulargenetik

Obwohl bekannt war, dass Gene auf Chromosomen vorhanden sind, bestehen Chromosomen sowohl aus Proteinen als auch aus DNA, und die Wissenschaftler wussten nicht, welches der beiden Elemente für die Vererbung verantwortlich ist. 1928 entdeckte Frederick Griffith das Phänomen der Transformation: Tote Bakterien konnten genetisches Material übertragen, um andere noch lebende Bakterien zu "transformieren". Sechzehn Jahre später, im Jahr 1944, identifizierte das Avery-MacLeod-McCarty-Experiment die DNA als das für die Transformation verantwortliche Molekül. Die Rolle des Zellkerns als Speicher der genetischen Information in Eukaryonten wurde von Hämmerling 1943 in seiner Arbeit über die einzellige Alge Acetabularia nachgewiesen. Das Hershey-Chase-Experiment von 1952 bestätigte, dass die DNA (und nicht das Protein) das genetische Material der Viren ist, die Bakterien infizieren, und lieferte einen weiteren Beweis dafür, dass die DNA das für die Vererbung verantwortliche Molekül ist. ⓘ

James Watson und Francis Crick bestimmten 1953 die Struktur der DNA, wobei sie sich auf die Röntgenkristallographie-Arbeiten von Rosalind Franklin und Maurice Wilkins stützten, die darauf hindeuteten, dass die DNA eine schraubenförmige Struktur hat (d. h. die Form eines Korkenziehers). Ihr Doppelhelix-Modell zeigte zwei DNA-Stränge mit nach innen gerichteten Nukleotiden, die jeweils mit einem komplementären Nukleotid auf dem anderen Strang übereinstimmen und so wie Sprossen einer gedrehten Leiter aussehen. Diese Struktur zeigte, dass die genetische Information in der Abfolge der Nukleotide auf jedem DNA-Strang enthalten ist. Die Struktur legte auch eine einfache Methode für die Replikation nahe: Wenn die Stränge getrennt werden, können neue Partnerstränge für jeden auf der Grundlage der Sequenz des alten Strangs rekonstruiert werden. Diese Eigenschaft verleiht der DNA ihre semikonservative Natur, bei der ein Strang der neuen DNA von einem ursprünglichen Elternstrang stammt. ⓘ

Obwohl die Struktur der DNA zeigte, wie die Vererbung funktioniert, war immer noch nicht bekannt, wie die DNA das Verhalten der Zellen beeinflusst. In den folgenden Jahren versuchten die Wissenschaftler zu verstehen, wie die DNA den Prozess der Proteinproduktion steuert. Man entdeckte, dass die Zelle die DNA als Vorlage verwendet, um passende Boten-RNA zu erstellen, Moleküle mit Nukleotiden, die der DNA sehr ähnlich sind. Die Nukleotidsequenz einer Boten-RNA wird verwendet, um eine Aminosäuresequenz in einem Protein zu erstellen; diese Übersetzung zwischen Nukleotidsequenzen und Aminosäuresequenzen ist als genetischer Code bekannt. ⓘ

Mit dem neu gewonnenen molekularen Verständnis der Vererbung kam es zu einer Explosion der Forschung. Eine bemerkenswerte Theorie wurde 1973 von Tomoko Ohta entwickelt, die die neutrale Theorie der molekularen Evolution durch die Veröffentlichung der nahezu neutralen Theorie der molekularen Evolution ergänzte. In dieser Theorie betonte Ohta die Bedeutung der natürlichen Selektion und der Umwelt für die Geschwindigkeit der genetischen Evolution. Eine wichtige Entwicklung war die DNA-Sequenzierung mit Kettenterminierung im Jahr 1977 durch Frederick Sanger. Diese Technologie ermöglicht es Wissenschaftlern, die Nukleotidsequenz eines DNA-Moleküls zu lesen. 1983 entwickelte Kary Banks Mullis die Polymerase-Kettenreaktion, die eine schnelle Methode zur Isolierung und Amplifikation eines bestimmten DNA-Abschnitts aus einem Gemisch ermöglichte. Die Bemühungen des Humangenomprojekts, des Energieministeriums, des NIH und parallele private Bemühungen von Celera Genomics führten 2003 zur Sequenzierung des menschlichen Genoms. ⓘ

Vorgeschichte

Schon in der Antike versuchten Menschen die Gesetzmäßigkeiten der Zeugung und die Ähnlichkeiten zwischen Verwandten zu erklären, und einige der im antiken Griechenland entwickelten Konzepte blieben bis in die Neuzeit gültig oder wurden in der Neuzeit wieder aufgegriffen. So lehrte der griechische Philosoph Alkmaion um 500 v. Chr., dass die Zeugung der Nachkommen durch die Zusammenwirkung des männlichen und des weiblichen „Samens“ geschehe. Sein Postulat eines weiblichen Samens fand in der damaligen Naturphilosophie und später auch in der hippokratischen Medizin allgemeine Anerkennung. Davon abweichend behaupteten Hippon und Anaxagoras, dass nur der Mann zeugungsfähigen Samen bilde und dass der weibliche Organismus den Keim nur ernähre. Die Bildung des Samens erfolgte laut Alkmaion im Gehirn, von wo aus er durch die Adern in den Hoden gelange. Demgegenüber erklärten Anaxagoras und Demokrit, dass der gesamte Organismus zur Bildung des Samens beitrage – eine Ansicht, die als Pangenesistheorie über 2000 Jahre später von Charles Darwin erneut vertreten wurde. Auch die Überlegungen des Anaxagoras, wonach alle Körperteile des Kindes bereits im Samen (Sperma) vorgebildet seien, traten als Präformationslehre in der Neuzeit wieder auf. In der Antike wurden diese frühen Lehren weitgehend abgelöst durch die Ansichten des Aristoteles (De generatione animalium), wonach das Sperma aus dem Blut entsteht und bei der Zeugung nur immateriell wirkt, indem es Form und Bewegung auf die durch den weiblichen Organismus bereitgestellte flüssige Materie überträgt. Die Entwicklung des Keims beschrieb Aristoteles als Epigenese, wonach im Gegensatz zur Präformation die verschiedenen Organe nacheinander durch die Einwirkung des väterlichen Formprinzips ausgebildet werden. Neben der geschlechtlichen Zeugung kannte Aristoteles auch die Parthenogenese (Jungfernzeugung) sowie die (vermeintliche) Urzeugung von Insekten aus faulenden Stoffen. ⓘ

Der Aristoteles-Schüler Theophrastus postulierte eine transmutatio frumentorum und nahm an, dass sich Getreidearten zu ihrer Wildform zurückverwandeln können. Zudem unterschied er männliche und weibliche Pflanzen bei der Dattelpalme. ⓘ

Vererbung war bis in das 18. Jahrhundert ein juristischer Begriff und fand für natürliche Vorgänge keine Anwendung. Denn Ähnlichkeiten zwischen Verwandten wurden ausreichend über jeweils spezifische lokale Faktoren und die Lebensweise des Individuums erklärt: über das Klima, die Ernährung, die Art der Betätigungen usw. Wie gewisse Merkmale unter Nachkommen blieben auch diese Faktoren für die Nachkommen in der Regel konstant. Irreguläre Merkmale konnten dann entsprechend auf irreguläre Einflüsse bei der Zeugung oder der Entwicklung des Individuums zurückgeführt werden. Erst mit dem zunehmenden internationalen Verkehr und zum Beispiel der Anlage von exotischen Gärten wurde ein Wahrnehmungsraum dafür geschaffen, dass es vom Individuum und seinem jeweiligen Ort ablösbare, natürliche Gesetze geben müsse, die sowohl die Weitergabe von regulären als auch zuweilen eine Weitergabe von neu erworbenen Eigenschaften regeln. ⓘ

Der Begriff der Fortpflanzung oder Reproduktion, in dessen Kontext von Vererbung im biologischen Sinn gesprochen werden kann, kam erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts auf. In früheren Jahrhunderten galt die „Zeugung“ eines Lebewesens als ein Schöpfungsakt, der grundsätzlich eines göttlichen Eingriffs bedurfte und im Rahmen des Präformismus vielfach als Teilaspekt der Erschaffung der Welt betrachtet wurde. Dabei unterschied man die Zeugung durch den Samen (Sperma) im Mutterleib von der Urzeugung, durch welche niedere Tiere (etwa Würmer, Insekten, Schlangen und Mäuse) aus toter Materie hervorzugehen schienen. Die „Samenzeugung“ betrachtete man als Eigenheit des Menschen und der höheren Tiere, welche zu ihrer Ausbildung eines Mutterleibs bedürfen. Erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts setzte sich, vor allem aufgrund der Experimente Francesco Redis, die Einsicht durch, dass Würmer, Insekten und andere niedere Tiere nicht aus toter Materie entstehen, sondern von gleichartigen Tieren gezeugt werden. Nun betrachtete man die Zeugung nicht mehr als Schöpfungsakt, sondern verlegte diesen in die Zeit der Erschaffung der Welt, bei der, wie man annahm, alle zukünftigen Generationen von Lebewesen zugleich ineinandergeschachtelt erschaffen wurden. Die Zeugung war somit nur noch eine Aktivierung des längst vorhandenen Keims, der sich dann zu einem voll ausgebildeten Organismus entfaltete. Strittig war dabei, ob die Keime durch das weibliche oder durch das männliche Geschlecht weitergegeben werden, ob sie also im Ei oder im „Samentierchen“ eingeschachtelt sind. Beide Ansichten hatten ihre Anhänger (Ovisten und Animalkulisten), bis die Entdeckung der Jungfernzeugung bei der Blattlaus durch Charles Bonnet 1740 den Streit zugunsten der Ovisten entschied. ⓘ

Neben der sehr populären Präformationslehre, die 1625 durch Giuseppe degli Aromatari (1587–1660) ins Spiel gebracht worden war, gab es im 17. Jahrhundert auch renommierte Anhänger der an Aristoteles anknüpfenden Epigenesislehre, namentlich William Harvey und René Descartes. Deren Ansichten galten jedoch als antiquiert und wurden als unwissenschaftlich verworfen, da sie immaterielle Wirkprinzipien voraussetzten, während der Präformismus rein mechanistisch gedacht werden konnte und zudem durch die Einführung des Mikroskops einen starken Auftrieb erfuhr. ⓘ

Die Vorstellung der Präformation herrschte bis in das 19. Jahrhundert hinein vor, obwohl es durchaus Forschungsergebnisse gab, die nicht mit ihr in Einklang gebracht werden konnten. Großes Erstaunen riefen die Versuche zur Regeneration bei Salamandern, Süßwasserpolypen und anderen Tieren hervor. Polypen kann man fein zerhacken, und jedes Teilstück entwickelt sich, wie Abraham Trembley 1744 beschrieb, innerhalb von zwei bis drei Wochen zu einem kompletten Tier. In den Jahren 1744 bis 1754 veröffentlichte Pierre-Louis Moreau de Maupertuis mehrere Schriften, in denen er aufgrund von Beobachtungen bei Tieren und Menschen, wonach beide Eltern Merkmale an ihre Nachkommen weitergeben können, die Präformationslehre kritisierte und ablehnte. Entsprechende Beobachtungen publizierte auch Joseph Gottlieb Kölreuter (1761), der als Erster Kreuzungen verschiedener Pflanzenarten studierte. Und Caspar Friedrich Wolff beschrieb 1759 minutiös die Entwicklung des Embryos im Hühnerei aus völlig undifferenzierter Materie. Trotz der Probleme, die derartige Forschungen aufwarfen, geriet die Präformationslehre jedoch erst im frühen 19. Jahrhundert durch die embryologischen Untersuchungen von Christian Heinrich Pander (1817) und Karl Ernst von Baer (1828) ins Wanken, bei denen diese die Bedeutung der Keimblätter aufklärten und allgemein gültige Gesetzmäßigkeiten der Embryogenese der Tiere aufzeigten. ⓘ

Mit der Etablierung der von Matthias Jacob Schleiden (1838), Theodor Schwann (1839) und Rudolf Virchow (1858) entwickelten Allgemeinen Zelltheorie wurde deutlich, dass die Gründe für die Ähnlichkeit von Eltern und Nachkommen in der Zelle lokalisiert sein müssen. Alle Organismen bestehen aus Zellen, Wachstum beruht auf der Vermehrung der Zellen durch Teilung, und bei der geschlechtlichen Fortpflanzung, die bei Vielzellern der Normalfall ist, vereinigen sich je eine Keimzelle beiderlei Geschlechts zu einer Zygote, aus welcher durch fortwährende Teilung und Differenzierung der neue Organismus hervorgeht. ⓘ

Populationsgenetik

Nach dem allgemeinen Bekanntwerden von Mendels mathematisch exakter Beschreibung des dominant-rezessiven Erbgangs im Jahr 1900 wurde die Frage diskutiert, ob rezessive Merkmale in natürlichen Populationen allmählich verschwinden oder auf Dauer erhalten bleiben. Hierzu fanden der deutsche Arzt Wilhelm Weinberg und der britische Mathematiker Godfrey Harold Hardy 1908 fast gleichzeitig eine Formel, die das Gleichgewicht dominanter und rezessiver Merkmale in Populationen beschreibt. Diese Entdeckung wurde jedoch unter Genetikern zunächst kaum beachtet. Erst 1917 führte Reginald Punnett das von ihm so genannte „Hardy-Gesetz“ in die Populationsforschung ein, was ein wichtiger Beitrag zur Begründung der Populationsgenetik als eigenständigem Forschungszweig in den 1920er Jahren war. Weinbergs Beitrag wurde sogar erst 1943 von Curt Stern wiederentdeckt, der die Formel daraufhin in „Hardy-Weinberg-Gesetz“ umbenannte. ⓘ

Die Grundlagen der Populationsgenetik wurden parallel von Sewall Wright, Ronald A. Fisher und J. B. S. Haldane entwickelt. Sie erkannten, dass Vererbungsvorgänge in der Natur sinnvollerweise auf der Ebene von Populationen zu betrachten sind, und formulierten dafür die theoretischen Grundlagen (Haldane: A Mathematical Theory of Natural and Artificial Selection. 1924–1932; Fisher: The Genetical Theory of Natural Selection. 1930; Wright: Evolution in Mendelian Populations. 1931). ⓘ

Die Erbsubstanz

Seit 1889 (Richard Altmann) war bekannt, dass Chromosomen aus „Nucleinsäure“ und basischem Protein bestehen. Über deren Aufbau und Funktion konnte jedoch lange Zeit nur spekuliert werden. 1902 postulierten Emil Fischer und Franz Hofmeister, dass Proteine Polypeptide seien, also lange Ketten von Aminosäuren. Das war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch sehr spekulativ. Als 1905 die ersten Analysen der Aminosäuren-Zusammensetzung von Proteinen publiziert wurden, erfassten diese lediglich ein Fünftel des untersuchten Proteins, und die Identifikation aller 20 proteinogenen Aminosäuren zog sich bis 1935 hin. Dagegen war bei der Nukleinsäure schon 1903 klar (Albrecht Kossel), dass sie neben Zucker und Phosphat lediglich fünf verschiedene Nukleinbasen enthält. Erste Analysen der Basenzusammensetzung durch Hermann Steudel ergaben 1906, dass die vier hauptsächlich vorhandenen Basen zu annähernd gleichen Anteilen enthalten sind. Daraus schloss Steudel (1907), dass die Nukleinsäure „ein relativ einfach gebauter Körper sei“, dem man keine anspruchsvollen Funktionen beimessen könne. Dies etablierte sich als Lehrmeinung, die bis in die 1940er Jahre gültig blieb, und auf dieser Grundlage betrachtete man nicht die Nukleinsäure(n), sondern die Proteine als „Erbsubstanz“. ⓘ

Zu der Einsicht, dass es sich gerade umgekehrt verhält und die Nukleinsäure DNA als Erbsubstanz angesehen werden muss, führten die Experimente der Arbeitsgruppe von Oswald Avery zur Transformation von Pneumokokken (1944) und das Hershey-Chase-Experiment von 1952 mit Bakteriophagen. Außerdem zeigte Erwin Chargaff 1950, dass die vier Nukleotide, aus denen die DNA besteht, nicht zu gleichen, sondern zu paarweise gleichen Anteilen enthalten sind. Zusammen mit Röntgenstrukturanalyse-Daten von Rosalind Franklin war das die Grundlage für die Entwicklung des Doppelhelix-Strukturmodells der DNA durch James Watson und Francis Crick 1953. ⓘ

Merkmale der Vererbung

Diskrete Vererbung und die Mendelschen Gesetze

Auf der grundlegendsten Ebene erfolgt die Vererbung in Organismen durch die Weitergabe diskreter vererbbarer Einheiten, der so genannten Gene, von den Eltern an die Nachkommen. Diese Eigenschaft wurde erstmals von Gregor Mendel beobachtet, der die Vererbung von Merkmalen bei Erbsenpflanzen untersuchte. Bei seinen Experimenten zur Untersuchung des Merkmals der Blütenfarbe stellte Mendel fest, dass die Blüten jeder Erbsenpflanze entweder violett oder weiß waren - aber nie eine Zwischenform zwischen diesen beiden Farben. Diese unterschiedlichen, diskreten Versionen desselben Gens werden als Allele bezeichnet. ⓘ

Im Fall der Erbse, die eine diploide Art ist, hat jede einzelne Pflanze zwei Kopien jedes Gens, eine Kopie von jedem Elternteil geerbt. Viele Arten, auch der Mensch, haben dieses Vererbungsmuster. Diploide Organismen mit zwei Kopien desselben Allels eines bestimmten Gens werden als homozygot an diesem Genort bezeichnet, während Organismen mit zwei verschiedenen Allelen eines bestimmten Gens als heterozygot bezeichnet werden. ⓘ

Die Menge der Allele eines bestimmten Organismus wird als Genotyp bezeichnet, während die beobachtbaren Merkmale des Organismus als Phänotyp bezeichnet werden. Wenn Organismen bei einem Gen heterozygot sind, wird häufig ein Allel als dominant bezeichnet, da seine Eigenschaften den Phänotyp des Organismus dominieren, während das andere Allel als rezessiv bezeichnet wird, da seine Eigenschaften zurücktreten und nicht beobachtet werden. Einige Allele haben keine vollständige Dominanz, sondern eine unvollständige Dominanz, indem sie einen intermediären Phänotyp ausprägen, oder eine Kodominanz, indem sie beide Allele gleichzeitig ausprägen. ⓘ

Wenn sich ein Paar von Organismen sexuell fortpflanzt, erben die Nachkommen zufällig eines der beiden Allele von jedem Elternteil. Diese Beobachtungen der diskreten Vererbung und der Segregation von Allelen sind unter dem Namen Mendels erstes Gesetz oder Segregationsgesetz bekannt. ⓘ

Notation und Diagramme

Genetiker verwenden Diagramme und Symbole, um die Vererbung zu beschreiben. Ein Gen wird durch einen oder mehrere Buchstaben dargestellt. Häufig wird ein "+"-Symbol verwendet, um das normale, nicht mutierte Allel eines Gens zu kennzeichnen. ⓘ

Bei Befruchtungs- und Züchtungsexperimenten (und insbesondere bei der Erörterung der Mendelschen Gesetze) werden die Eltern als "P"-Generation und die Nachkommen als "F1"-Generation (erste Filialgeneration) bezeichnet. Wenn sich die F1-Nachkommen miteinander paaren, werden die Nachkommen als "F2" (zweite Filialgeneration) bezeichnet. Eines der gebräuchlichen Diagramme zur Vorhersage des Ergebnisses einer Kreuzung ist das Punnett-Quadrat. ⓘ

Bei der Untersuchung menschlicher Erbkrankheiten verwenden Genetiker häufig Stammbaumdiagramme, um die Vererbung von Merkmalen darzustellen. In diesen Diagrammen wird die Vererbung eines Merkmals in einem Stammbaum dargestellt. ⓘ

Interaktionen zwischen mehreren Genen

Organismen haben Tausende von Genen, und bei sich sexuell fortpflanzenden Organismen sortieren sich diese Gene im Allgemeinen unabhängig voneinander. Das bedeutet, dass die Vererbung eines Allels für gelbe oder grüne Erbsenfarbe in keinem Zusammenhang mit der Vererbung von Allelen für weiße oder violette Blüten steht. Dieses Phänomen, das als "zweites Mendelsches Gesetz" oder "Gesetz der unabhängigen Sortierung" bekannt ist, bedeutet, dass die Allele verschiedener Gene zwischen den Eltern gemischt werden, so dass Nachkommen mit vielen verschiedenen Kombinationen entstehen. (Einige Gene sortieren nicht unabhängig, was die genetische Verknüpfung zeigt, ein Thema, das später in diesem Artikel behandelt wird). ⓘ

Oft können verschiedene Gene in einer Weise zusammenwirken, die dasselbe Merkmal beeinflusst. Bei der Blauäugigen Maria (Omphalodes verna) zum Beispiel gibt es ein Gen mit Allelen, die die Farbe der Blüten bestimmen: blau oder magenta. Ein anderes Gen steuert jedoch, ob die Blüten überhaupt Farbe haben oder weiß sind. Wenn eine Pflanze zwei Kopien dieses weißen Allels besitzt, sind ihre Blüten weiß - unabhängig davon, ob das erste Gen ein blaues oder magentafarbenes Allel besitzt. Diese Wechselwirkung zwischen den Genen wird als Epistase bezeichnet, wobei das zweite Gen epistatisch auf das erste wirkt. ⓘ

Bei vielen Merkmalen handelt es sich nicht um diskrete Merkmale (z. B. lila oder weiße Blüten), sondern um kontinuierliche Merkmale (z. B. Körpergröße und Hautfarbe des Menschen). Diese komplexen Merkmale sind das Produkt vieler Gene. Der Einfluss dieser Gene wird in unterschiedlichem Maße durch die Umwelt, die ein Organismus erfahren hat, vermittelt. Das Ausmaß, in dem die Gene eines Organismus zu einem komplexen Merkmal beitragen, wird als Vererbbarkeit bezeichnet. Die Messung der Vererbbarkeit eines Merkmals ist relativ - je variabler die Umwelt, desto größer ist der Einfluss der Umwelt auf die Gesamtvariation des Merkmals. Zum Beispiel ist die menschliche Körpergröße ein Merkmal mit komplexen Ursachen. In den Vereinigten Staaten hat sie eine Erblichkeit von 89 %. In Nigeria hingegen, wo die Menschen einen eher unregelmäßigen Zugang zu guter Ernährung und Gesundheitsfürsorge haben, beträgt die Vererbbarkeit der Körpergröße nur 62 %. ⓘ

Molekulare Grundlagen der Vererbung

DNA und Chromosomen

Die molekulare Grundlage der Gene ist die Desoxyribonukleinsäure (DNA). Die DNA besteht aus einer Kette von Nukleotiden, von denen es vier Arten gibt: Adenin (A), Cytosin (C), Guanin (G) und Thymin (T). Die genetische Information liegt in der Abfolge dieser Nukleotide vor, und die Gene bestehen als Sequenzabschnitte entlang der DNA-Kette. Viren verwenden manchmal das ähnliche Molekül RNA anstelle von DNA als ihr genetisches Material. Viren können sich nicht ohne einen Wirt vermehren und werden von vielen genetischen Prozessen nicht beeinflusst, weshalb sie nicht als lebende Organismen betrachtet werden. ⓘ

Die DNA besteht normalerweise aus einem doppelsträngigen Molekül, das in Form einer Doppelhelix aufgewickelt ist. Jedes Nukleotid in der DNA paart sich vorzugsweise mit seinem Partnernukleotid auf dem gegenüberliegenden Strang: A paart sich mit T, und C paart sich mit G. In seiner doppelsträngigen Form enthält also jeder Strang effektiv alle notwendigen Informationen, die mit seinem Partnerstrang redundant sind. Diese Struktur der DNA ist die physikalische Grundlage für die Vererbung: Bei der DNA-Replikation wird die genetische Information dupliziert, indem die Stränge geteilt werden und jeder Strang als Vorlage für die Synthese eines neuen Partnerstrangs verwendet wird. ⓘ

Gene sind linear entlang langer Ketten von DNA-Basenpaar-Sequenzen angeordnet. In Bakterien enthält jede Zelle in der Regel einen einzigen zirkulären Genophor, während bei eukaryotischen Organismen (wie Pflanzen und Tieren) die DNA in mehreren linearen Chromosomen angeordnet ist. Diese DNA-Stränge sind oft extrem lang; das größte menschliche Chromosom beispielsweise ist etwa 247 Millionen Basenpaare lang. Die DNA eines Chromosoms ist mit Strukturproteinen verbunden, die die DNA ordnen, verdichten und den Zugang zu ihr kontrollieren, indem sie ein Material bilden, das Chromatin genannt wird. Die Gesamtheit des Erbmaterials eines Organismus (in der Regel die kombinierten DNA-Sequenzen aller Chromosomen) wird als Genom bezeichnet. ⓘ

Die DNA befindet sich meist im Zellkern, aber Ruth Sager trug zur Entdeckung von nicht-chromosomalen Genen bei, die sich außerhalb des Zellkerns befinden. Bei Pflanzen sind sie häufig in den Chloroplasten zu finden, bei anderen Organismen in den Mitochondrien. Diese nicht-chromosomalen Gene können bei der sexuellen Fortpflanzung von beiden Partnern weitergegeben werden und steuern eine Vielzahl von Erbmerkmalen, die sich über Generationen hinweg replizieren und aktiv bleiben. ⓘ

Während haploide Organismen nur ein Exemplar jedes Chromosoms besitzen, sind die meisten Tiere und viele Pflanzen diploid, d. h. sie haben zwei Exemplare jedes Chromosoms und damit zwei Kopien jedes Gens. Die beiden Allele eines Gens befinden sich auf identischen Loci der beiden homologen Chromosomen, wobei jedes Allel von einem anderen Elternteil vererbt wird. ⓘ

Viele Arten verfügen über so genannte Geschlechtschromosomen, die das Geschlecht eines jeden Organismus bestimmen. Beim Menschen und vielen anderen Tieren enthält das Y-Chromosom das Gen, das die Entwicklung der spezifisch männlichen Merkmale auslöst. Im Laufe der Evolution hat dieses Chromosom den größten Teil seines Inhalts und auch die meisten seiner Gene verloren, während das X-Chromosom den anderen Chromosomen ähnlich ist und viele Gene enthält. Mary Frances Lyon entdeckte, dass das X-Chromosom während der Fortpflanzung inaktiviert wird, um zu vermeiden, dass doppelt so viele Gene an die Nachkommen weitergegeben werden. Lyons Entdeckung führte zur Entdeckung anderer Dinge, einschließlich X-gebundener Krankheiten. Die X- und Y-Chromosomen bilden ein stark heterogenes Paar. ⓘ

Fortpflanzung

Wenn sich Zellen teilen, wird ihr gesamtes Genom kopiert, und jede Tochterzelle erbt eine Kopie. Dieser als Mitose bezeichnete Vorgang ist die einfachste Form der Fortpflanzung und bildet die Grundlage für die ungeschlechtliche Fortpflanzung. Die ungeschlechtliche Fortpflanzung kann auch in mehrzelligen Organismen stattfinden, wobei Nachkommen entstehen, die ihr Genom von einem einzigen Elternteil erben. Nachkommen, die genetisch mit ihren Eltern identisch sind, werden als Klone bezeichnet. ⓘ

Eukaryontische Organismen nutzen häufig die sexuelle Fortpflanzung, um Nachkommen zu erzeugen, die eine Mischung aus genetischem Material enthalten, das von zwei verschiedenen Eltern geerbt wurde. Der Prozess der sexuellen Fortpflanzung wechselt zwischen Formen, die einzelne Kopien des Genoms enthalten (haploid) und Doppelkopien (diploid). Haploide Zellen verschmelzen und kombinieren ihr genetisches Material, um eine diploide Zelle mit gepaarten Chromosomen zu schaffen. Diploide Organismen bilden Haploide, indem sie sich teilen, ohne ihre DNA zu replizieren, um Tochterzellen zu bilden, die nach dem Zufallsprinzip eines der beiden Chromosomenpaare erben. Die meisten Tiere und viele Pflanzen sind die meiste Zeit ihres Lebens diploid, wobei sich die haploide Form auf einzellige Gameten wie Spermien oder Eier beschränkt. ⓘ

Obwohl sie die haploide/diploide Methode der sexuellen Fortpflanzung nicht anwenden, verfügen Bakterien über zahlreiche Methoden zum Erwerb neuer genetischer Informationen. Einige Bakterien können eine Konjugation durchführen, bei der ein kleines zirkuläres Stück DNA auf ein anderes Bakterium übertragen wird. Bakterien können auch rohe DNA-Fragmente aus der Umwelt aufnehmen und in ihr Genom integrieren, ein Phänomen, das als Transformation bezeichnet wird. Diese Prozesse führen zu einem horizontalen Gentransfer, bei dem Fragmente genetischer Informationen zwischen Organismen übertragen werden, die ansonsten nicht miteinander verwandt wären. Die natürliche bakterielle Transformation kommt bei vielen Bakterienarten vor und kann als ein sexueller Prozess zur Übertragung von DNA von einer Zelle auf eine andere Zelle (in der Regel derselben Art) betrachtet werden. Die Transformation erfordert die Wirkung zahlreicher bakterieller Genprodukte, und ihre primäre adaptive Funktion scheint die Reparatur von DNA-Schäden in der Empfängerzelle zu sein. ⓘ

Rekombination und genetische Verknüpfung

Die diploide Natur der Chromosomen ermöglicht es, dass sich Gene auf verschiedenen Chromosomen unabhängig voneinander anordnen oder während der sexuellen Fortpflanzung, bei der haploide Keimzellen gebildet werden, von ihrem homologen Paar getrennt werden. Auf diese Weise können neue Genkombinationen in den Nachkommen eines Paarungspaares entstehen. Gene auf demselben Chromosom würden sich theoretisch niemals rekombinieren. Durch den zellulären Prozess der Chromosomenkreuzung werden sie jedoch rekombiniert. Beim Crossover tauschen die Chromosomen DNA-Abschnitte aus, wodurch die Gen-Allele zwischen den Chromosomen vertauscht werden. Dieser Prozess des chromosomalen Crossovers findet im Allgemeinen während der Meiose statt, einer Reihe von Zellteilungen, die haploide Zellen hervorbringen. Die meiotische Rekombination, insbesondere bei mikrobiellen Eukaryonten, scheint der adaptiven Funktion der Reparatur von DNA-Schäden zu dienen. ⓘ

Der erste zytologische Nachweis von Crossing Over wurde 1931 von Harriet Creighton und Barbara McClintock erbracht. Ihre Forschungen und Experimente an Mais lieferten den zytologischen Beweis für die genetische Theorie, dass verbundene Gene auf gepaarten Chromosomen tatsächlich den Platz von einem Homologen zum anderen wechseln. ⓘ

Die Wahrscheinlichkeit eines chromosomalen Crossovers zwischen zwei gegebenen Punkten auf dem Chromosom hängt mit dem Abstand zwischen den Punkten zusammen. Bei einem beliebig großen Abstand ist die Wahrscheinlichkeit einer Kreuzung so hoch, dass die Vererbung der Gene praktisch unkorreliert ist. Für Gene, die näher beieinander liegen, bedeutet die geringere Wahrscheinlichkeit eines Crossovers jedoch, dass die Gene eine genetische Verknüpfung aufweisen; die Allele für die beiden Gene werden tendenziell zusammen vererbt. Das Ausmaß der Verknüpfung zwischen einer Reihe von Genen kann zu einer linearen Verknüpfungskarte kombiniert werden, die die Anordnung der Gene entlang des Chromosoms grob beschreibt. ⓘ

Genexpression

Genetischer Code

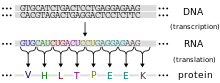

Gene drücken ihre funktionelle Wirkung im Allgemeinen durch die Produktion von Proteinen aus, komplexen Molekülen, die für die meisten Funktionen in der Zelle verantwortlich sind. Proteine bestehen aus einer oder mehreren Polypeptidketten, die jeweils aus einer Sequenz von Aminosäuren zusammengesetzt sind, und die DNA-Sequenz eines Gens wird (über eine RNA-Zwischenstufe) zur Herstellung einer bestimmten Aminosäuresequenz verwendet. Dieser Prozess beginnt mit der Herstellung eines RNA-Moleküls mit einer Sequenz, die mit der DNA-Sequenz des Gens übereinstimmt, ein Prozess, der Transkription genannt wird. ⓘ

Dieses Boten-RNA-Molekül dient dann zur Herstellung einer entsprechenden Aminosäuresequenz durch einen Prozess, der Translation genannt wird. Jede Gruppe von drei Nukleotiden in der Sequenz, ein so genanntes Codon, entspricht entweder einer der zwanzig möglichen Aminosäuren in einem Protein oder einer Anweisung, die Aminosäuresequenz zu beenden; diese Entsprechung wird als genetischer Code bezeichnet. Der Informationsfluss ist unidirektional: Informationen werden von Nukleotidsequenzen in die Aminosäuresequenz von Proteinen übertragen, aber sie werden niemals von Proteinen zurück in die DNA-Sequenz übertragen - ein Phänomen, das Francis Crick als das zentrale Dogma der Molekularbiologie bezeichnete. ⓘ

Die spezifische Aminosäuresequenz führt zu einer einzigartigen dreidimensionalen Struktur für dieses Protein, und die dreidimensionalen Strukturen der Proteine stehen in Beziehung zu ihren Funktionen. Einige sind einfache Strukturmoleküle, wie die Fasern, die durch das Protein Kollagen gebildet werden. Proteine können sich an andere Proteine und einfache Moleküle binden und manchmal als Enzyme fungieren, indem sie chemische Reaktionen innerhalb der gebundenen Moleküle ermöglichen (ohne die Struktur des Proteins selbst zu verändern). Die Proteinstruktur ist dynamisch; das Protein Hämoglobin biegt sich in leicht unterschiedliche Formen, während es die Aufnahme, den Transport und die Abgabe von Sauerstoffmolekülen im Blut von Säugetieren erleichtert. ⓘ

Ein einziger Nukleotidunterschied in der DNA kann eine Änderung der Aminosäuresequenz eines Proteins bewirken. Da die Struktur von Proteinen das Ergebnis ihrer Aminosäuresequenzen ist, können einige Veränderungen die Eigenschaften eines Proteins dramatisch verändern, indem sie die Struktur destabilisieren oder die Oberfläche des Proteins so verändern, dass sich seine Interaktion mit anderen Proteinen und Molekülen ändert. So ist beispielsweise die Sichelzellenanämie eine menschliche Erbkrankheit, die aus einem einzigen Basenunterschied in der kodierenden Region für den β-Globin-Abschnitt des Hämoglobins resultiert und eine einzige Aminosäureänderung verursacht, die die physikalischen Eigenschaften des Hämoglobins verändert. Sichelzellen-Versionen des Hämoglobins kleben aneinander und stapeln sich zu Fasern, die die Form der roten Blutkörperchen, die das Protein tragen, verzerren. Diese sichelförmigen Zellen fließen nicht mehr reibungslos durch die Blutgefäße und neigen dazu, zu verstopfen oder sich zu zersetzen, was die mit dieser Krankheit verbundenen medizinischen Probleme verursacht. ⓘ

Einige DNA-Sequenzen werden in RNA umgeschrieben, aber nicht in Proteinprodukte übersetzt - solche RNA-Moleküle werden als nicht-kodierende RNA bezeichnet. In einigen Fällen falten sich diese Produkte zu Strukturen, die an wichtigen Zellfunktionen beteiligt sind (z. B. ribosomale RNA und Transfer-RNA). RNA kann auch durch Hybridisierungsinteraktionen mit anderen RNA-Molekülen (z. B. microRNA) regulierend wirken. ⓘ

Natur und Erziehung

Obwohl die Gene alle Informationen enthalten, die ein Organismus zum Funktionieren benötigt, spielt die Umwelt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der endgültigen Phänotypen, die ein Organismus aufweist. Der Ausdruck "nature and nurture" (Natur und Erziehung) bezieht sich auf diese komplementäre Beziehung. Der Phänotyp eines Organismus hängt von der Interaktion zwischen den Genen und der Umwelt ab. Ein interessantes Beispiel ist die Fellfärbung der Siamkatze. In diesem Fall spielt die Körpertemperatur der Katze die Rolle der Umwelt. Die Gene der Katze kodieren für dunkles Haar, so dass die haarproduzierenden Zellen der Katze zelluläre Proteine herstellen, die zu dunklem Haar führen. Diese Proteine, die dunkles Haar produzieren, sind jedoch temperaturempfindlich (d. h. sie weisen eine Mutation auf, die zu einer Temperaturempfindlichkeit führt) und denaturieren in Umgebungen mit höheren Temperaturen, so dass in Bereichen mit höherer Körpertemperatur der Katze kein dunkles Haarpigment produziert werden kann. In einer Umgebung mit niedrigen Temperaturen ist die Struktur des Proteins jedoch stabil und produziert normal dunkles Haarpigment. Das Protein bleibt in Hautbereichen, die kälter sind - wie Beine, Ohren, Schwanz und Gesicht - funktionsfähig, so dass die Katze an ihren Extremitäten dunkle Haare hat. ⓘ

Die Umwelt spielt eine wichtige Rolle bei den Auswirkungen der menschlichen Erbkrankheit Phenylketonurie. Die Mutation, die die Phenylketonurie verursacht, stört die Fähigkeit des Körpers, die Aminosäure Phenylalanin abzubauen, was zu einer toxischen Anhäufung eines Zwischenmoleküls führt, das wiederum schwere Symptome wie fortschreitende geistige Behinderung und Krampfanfälle verursacht. Wenn jemand mit der Phenylketonurie-Mutation jedoch eine strenge Diät einhält, die diese Aminosäure vermeidet, bleibt er normal und gesund. ⓘ

Eine gängige Methode, um festzustellen, wie Gene und Umwelt ("nature and nurture") zu einem Phänotyp beitragen, ist die Untersuchung von eineiigen und zweieiigen Zwillingen oder anderen Geschwistern von Mehrlingsgeburten. Eineiige Zwillinge sind genetisch identisch, da sie von derselben Zygote abstammen. Zweieiige Zwillinge hingegen unterscheiden sich genetisch genauso stark voneinander wie normale Geschwister. Durch den Vergleich der Häufigkeit einer bestimmten Störung bei eineiigen Zwillingen mit der Häufigkeit bei zweieiigen Zwillingen können Wissenschaftler feststellen, ob diese Störung durch genetische oder postnatale Umweltfaktoren verursacht wird. Ein berühmtes Beispiel ist die Studie über die Genain-Vierlinge, eineiige Vierlinge, bei denen Schizophrenie diagnostiziert wurde. Solche Tests können jedoch genetische Faktoren nicht von Umweltfaktoren trennen, die die fötale Entwicklung beeinflussen. ⓘ

Genregulation

Das Genom eines bestimmten Organismus enthält Tausende von Genen, aber nicht alle müssen zu jedem Zeitpunkt aktiv sein. Ein Gen wird exprimiert, wenn es in mRNA umgeschrieben wird, und es gibt viele zelluläre Methoden zur Kontrolle der Genexpression, so dass Proteine nur dann produziert werden, wenn sie von der Zelle benötigt werden. Transkriptionsfaktoren sind regulatorische Proteine, die an die DNA binden und die Transkription eines Gens entweder fördern oder hemmen. Im Genom des Bakteriums Escherichia coli gibt es zum Beispiel eine Reihe von Genen, die für die Synthese der Aminosäure Tryptophan notwendig sind. Wenn Tryptophan jedoch bereits in der Zelle vorhanden ist, werden diese Gene für die Tryptophansynthese nicht mehr benötigt. Das Vorhandensein von Tryptophan wirkt sich direkt auf die Aktivität der Gene aus: Tryptophanmoleküle binden an den Tryptophan-Repressor (einen Transkriptionsfaktor) und verändern dessen Struktur, so dass der Repressor an die Gene bindet. Der Tryptophan-Repressor blockiert die Transkription und Expression der Gene und bewirkt so eine negative Rückkopplung des Tryptophan-Syntheseprozesses. ⓘ

Unterschiede in der Genexpression sind besonders deutlich in mehrzelligen Organismen, wo alle Zellen das gleiche Genom enthalten, aber aufgrund der Expression unterschiedlicher Gensätze sehr unterschiedliche Strukturen und Verhaltensweisen aufweisen. Alle Zellen in einem mehrzelligen Organismus stammen von einer einzigen Zelle ab, die sich als Reaktion auf externe und interzelluläre Signale in verschiedene Zelltypen differenziert und allmählich unterschiedliche Muster der Genexpression entwickelt, um unterschiedliche Verhaltensweisen zu erzeugen. Da kein einzelnes Gen für die Entwicklung von Strukturen in multizellulären Organismen verantwortlich ist, entstehen diese Muster aus den komplexen Wechselwirkungen zwischen vielen Zellen. ⓘ

Bei Eukaryoten gibt es strukturelle Merkmale des Chromatins, die die Transkription von Genen beeinflussen, oft in Form von Modifikationen der DNA und des Chromatins, die stabil an die Tochterzellen vererbt werden. Diese Merkmale werden als "epigenetisch" bezeichnet, weil sie "oben" auf der DNA-Sequenz liegen und von einer Zellgeneration zur nächsten weitervererbt werden. Aufgrund epigenetischer Merkmale können verschiedene Zelltypen, die in demselben Medium gezüchtet werden, sehr unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Obwohl epigenetische Merkmale im Allgemeinen im Laufe der Entwicklung dynamisch sind, werden einige, wie das Phänomen der Paramutation, über mehrere Generationen hinweg vererbt und stellen eine seltene Ausnahme von der allgemeinen Regel dar, dass die DNA die Grundlage für die Vererbung bildet. ⓘ

Genetische Veränderung

Mutationen

Während des Prozesses der DNA-Replikation kommt es gelegentlich zu Fehlern bei der Polymerisation des zweiten Strangs. Diese Fehler, Mutationen genannt, können sich auf den Phänotyp eines Organismus auswirken, vor allem, wenn sie innerhalb der Protein kodierenden Sequenz eines Gens auftreten. Die Fehlerquoten sind in der Regel sehr niedrig - ein Fehler pro 10-100 Millionen Basen -, was auf die Fähigkeit der DNA-Polymerasen zurückzuführen ist, "Korrektur zu lesen". Prozesse, die die Veränderungsrate in der DNA erhöhen, werden als mutagen bezeichnet: Mutagene Chemikalien fördern Fehler bei der DNA-Replikation, oft durch Eingriffe in die Struktur der Basenpaarung, während UV-Strahlung Mutationen auslöst, indem sie die DNA-Struktur schädigt. Chemische Schäden an der DNA kommen auch auf natürliche Weise vor, und die Zellen nutzen DNA-Reparaturmechanismen, um Fehlpaarungen und Brüche zu reparieren. Bei der Reparatur wird jedoch nicht immer die ursprüngliche Sequenz wiederhergestellt. Eine besonders wichtige Quelle für DNA-Schäden scheinen reaktive Sauerstoffspezies zu sein, die durch die aerobe Zellatmung erzeugt werden, und die zu Mutationen führen können. ⓘ

Bei Organismen, die Chromosomenkreuzungen zum Austausch von DNA und zur Rekombination von Genen nutzen, können Fehler bei der Ausrichtung während der Meiose ebenfalls Mutationen verursachen. Fehler beim Crossover sind besonders wahrscheinlich, wenn ähnliche Sequenzen dazu führen, dass die Partnerchromosomen eine falsche Ausrichtung einnehmen; dies macht einige Regionen in Genomen anfälliger für Mutationen. Diese Fehler führen zu großen strukturellen Veränderungen in der DNA-Sequenz - Duplikationen, Inversionen, Deletionen ganzer Regionen - oder zum versehentlichen Austausch ganzer Teile von Sequenzen zwischen verschiedenen Chromosomen (chromosomale Translokation). ⓘ

Natürliche Selektion und Evolution

Mutationen verändern den Genotyp eines Organismus, was gelegentlich zum Auftreten unterschiedlicher Phänotypen führt. Die meisten Mutationen haben kaum Auswirkungen auf den Phänotyp, die Gesundheit oder die Fortpflanzungsfähigkeit eines Organismus. Mutationen, die eine Auswirkung haben, sind in der Regel schädlich, aber gelegentlich können sie auch nützlich sein. Studien an der Fliege Drosophila melanogaster deuten darauf hin, dass, wenn eine Mutation ein von einem Gen produziertes Protein verändert, etwa 70 Prozent dieser Mutationen schädlich sind, während der Rest entweder neutral oder schwach vorteilhaft ist. ⓘ

Die Populationsgenetik untersucht die Verteilung der genetischen Unterschiede innerhalb von Populationen und wie sich diese Verteilung im Laufe der Zeit verändert. Veränderungen in der Häufigkeit eines Allels in einer Population werden hauptsächlich durch die natürliche Selektion beeinflusst, bei der ein bestimmtes Allel dem Organismus einen Selektions- oder Reproduktionsvorteil verschafft, aber auch durch andere Faktoren wie Mutation, genetische Drift, genetisches Trampen, künstliche Selektion und Migration. ⓘ

Über viele Generationen hinweg können sich die Genome von Organismen erheblich verändern, was zu einer Evolution führt. Bei diesem Prozess, der als Anpassung bezeichnet wird, kann die Selektion auf vorteilhafte Mutationen dazu führen, dass sich eine Art zu einer Form entwickelt, die in ihrer Umgebung besser überleben kann. Neue Arten entstehen durch den Prozess der Speziation, der oft durch geografische Trennungen verursacht wird, die den Austausch von Genen zwischen den Populationen verhindern. ⓘ

Durch den Vergleich der Homologie zwischen den Genomen verschiedener Arten ist es möglich, den evolutionären Abstand zwischen ihnen zu berechnen und festzustellen, wann sie sich möglicherweise voneinander entfernt haben. Genetische Vergleiche gelten im Allgemeinen als eine genauere Methode zur Beschreibung der Verwandtschaft zwischen Arten als der Vergleich phänotypischer Merkmale. Anhand der evolutionären Abstände zwischen den Arten können Evolutionsbäume erstellt werden, die die gemeinsame Abstammung und Divergenz der Arten im Laufe der Zeit darstellen, obwohl sie den Transfer von genetischem Material zwischen nicht verwandten Arten (bekannt als horizontaler Gentransfer und am häufigsten bei Bakterien) nicht zeigen. ⓘ

Modellorganismen

Obwohl Genetiker ursprünglich die Vererbung bei einer Vielzahl von Organismen untersuchten, begannen Forscher, sich auf die Untersuchung der Genetik einer bestimmten Untergruppe von Organismen zu spezialisieren. Die Tatsache, dass zu einem bestimmten Organismus bereits umfangreiche Forschungsarbeiten durchgeführt wurden, ermutigte neue Forscher, diesen Organismus für weitere Untersuchungen auszuwählen, und so wurden schließlich einige wenige Modellorganismen zur Grundlage für die meisten genetischen Untersuchungen. Zu den gängigen Forschungsthemen in der Genetik von Modellorganismen gehören die Untersuchung der Genregulation und die Beteiligung von Genen an Entwicklung und Krebs. ⓘ

Die Organismen wurden zum Teil aus praktischen Gründen ausgewählt - kurze Generationszeiten und einfache genetische Manipulationen machten einige Organismen zu beliebten Forschungsinstrumenten in der Genetik. Weit verbreitete Modellorganismen sind das Darmbakterium Escherichia coli, die Pflanze Arabidopsis thaliana, die Bäckerhefe (Saccharomyces cerevisiae), der Fadenwurm Caenorhabditis elegans, die gemeine Fruchtfliege (Drosophila melanogaster), der Zebrafisch (Danio rerio) und die gewöhnliche Hausmaus (Mus musculus). ⓘ

Medizin

Die medizinische Genetik versucht zu verstehen, wie genetische Variationen mit der menschlichen Gesundheit und Krankheit zusammenhängen. Bei der Suche nach einem unbekannten Gen, das möglicherweise an einer Krankheit beteiligt ist, verwenden Forscher in der Regel genetische Verknüpfungen und genetische Stammbäume, um die mit der Krankheit verbundene Stelle im Genom zu finden. Auf Populationsebene machen sich die Forscher die Mendelsche Randomisierung zunutze, um nach Stellen im Genom zu suchen, die mit Krankheiten in Verbindung stehen, eine Methode, die besonders bei multigenetischen Merkmalen nützlich ist, die nicht eindeutig durch ein einzelnes Gen definiert sind. Sobald ein Kandidatengen gefunden ist, werden häufig weitere Untersuchungen an den entsprechenden (oder homologen) Genen von Modellorganismen durchgeführt. Neben der Erforschung genetisch bedingter Krankheiten hat die zunehmende Verfügbarkeit von Genotypisierungsmethoden zur Entwicklung der Pharmakogenetik geführt: die Erforschung der Auswirkungen des Genotyps auf die Reaktion auf Arzneimittel. ⓘ

Individuen unterscheiden sich in ihrer vererbten Neigung, Krebs zu entwickeln, und Krebs ist eine genetische Krankheit. Der Prozess der Krebsentstehung im Körper ist eine Kombination von Ereignissen. Bei der Teilung von Körperzellen treten gelegentlich Mutationen auf. Obwohl diese Mutationen nicht an die Nachkommen vererbt werden, können sie das Verhalten der Zellen beeinflussen und sie manchmal dazu veranlassen, häufiger zu wachsen und sich zu teilen. Es gibt biologische Mechanismen, die versuchen, diesen Prozess zu stoppen; es werden Signale an sich unangemessen teilende Zellen gegeben, die den Zelltod auslösen sollten, aber manchmal treten zusätzliche Mutationen auf, die die Zellen veranlassen, diese Botschaften zu ignorieren. Im Körper findet ein interner Prozess der natürlichen Selektion statt, und schließlich häufen sich die Mutationen in den Zellen, um ihr eigenes Wachstum zu fördern, wodurch ein Krebstumor entsteht, der wächst und in verschiedene Gewebe des Körpers eindringt. ⓘ

Normalerweise teilt sich eine Zelle nur als Reaktion auf Signale, die als Wachstumsfaktoren bezeichnet werden, und stellt ihr Wachstum ein, sobald sie mit den umliegenden Zellen in Kontakt kommt und auf wachstumshemmende Signale reagiert. Normalerweise teilt sie sich dann nur eine begrenzte Anzahl von Malen und stirbt ab, wobei sie im Epithel verbleibt, wo sie nicht in andere Organe wandern kann. Um zu einer Krebszelle zu werden, muss eine Zelle Mutationen in einer Reihe von Genen (drei bis sieben) anhäufen. Eine Krebszelle kann sich ohne Wachstumsfaktor teilen und ignoriert hemmende Signale. Außerdem ist sie unsterblich und kann unbegrenzt wachsen, auch wenn sie mit Nachbarzellen in Kontakt kommt. Sie kann aus dem Epithel und schließlich aus dem Primärtumor entweichen. Dann kann die entkommene Zelle das Endothel eines Blutgefäßes durchdringen und mit dem Blutstrom ein neues Organ besiedeln und tödliche Metastasen bilden. Obwohl es bei einem kleinen Teil der Krebserkrankungen eine genetische Prädisposition gibt, ist der größte Teil auf eine Reihe neuer genetischer Mutationen zurückzuführen, die ursprünglich in einer oder wenigen Zellen auftreten und sich dort anreichern, die sich zur Bildung des Tumors teilen und nicht an die Nachkommen weitergegeben werden (somatische Mutationen). Bei den häufigsten Mutationen handelt es sich um einen Funktionsverlust des p53-Proteins, eines Tumorsuppressors, oder im p53-Signalweg sowie um Funktionsgewinnmutationen in den Ras-Proteinen oder in anderen Onkogenen. ⓘ

Forschungsmethoden

Die DNA kann im Labor manipuliert werden. Restriktionsenzyme sind häufig verwendete Enzyme, die die DNA an bestimmten Sequenzen schneiden, wodurch vorhersehbare DNA-Fragmente entstehen. Die DNA-Fragmente können mit Hilfe der Gelelektrophorese sichtbar gemacht werden, bei der die Fragmente entsprechend ihrer Länge getrennt werden. ⓘ

Durch den Einsatz von Ligationsenzymen können DNA-Fragmente miteinander verbunden werden. Durch das Zusammenbinden ("Ligieren") von DNA-Fragmenten aus verschiedenen Quellen können Forscher rekombinante DNA herstellen, die DNA, die häufig mit genetisch veränderten Organismen in Verbindung gebracht wird. Rekombinante DNA wird üblicherweise im Zusammenhang mit Plasmiden verwendet: kurze, kreisförmige DNA-Moleküle mit einigen Genen darauf. Bei dem als molekulares Klonen bezeichneten Verfahren können Forscher die DNA-Fragmente vervielfältigen, indem sie Plasmide in Bakterien einführen und diese dann auf Agarplatten kultivieren (um Klone von Bakterienzellen zu isolieren). Der Begriff "Klonen" kann sich auch auf die verschiedenen Methoden zur Erzeugung geklonter ("klonaler") Organismen beziehen. ⓘ

DNA kann auch mit einem Verfahren vervielfältigt werden, das als Polymerase-Kettenreaktion (PCR) bezeichnet wird. Durch die Verwendung spezifischer kurzer DNA-Sequenzen kann die PCR eine bestimmte DNA-Region isolieren und exponentiell vervielfältigen. Da sie aus extrem kleinen DNA-Mengen amplifiziert werden kann, wird die PCR auch häufig zum Nachweis bestimmter DNA-Sequenzen verwendet. ⓘ

DNA-Sequenzierung und Genomik

Die DNA-Sequenzierung, eine der grundlegendsten Technologien, die zur Untersuchung der Genetik entwickelt wurde, ermöglicht es den Forschern, die Nukleotidsequenz in DNA-Fragmenten zu bestimmen. Die 1977 von einem Team unter der Leitung von Frederick Sanger entwickelte Technik der Sequenzierung mit Kettenabbruch wird auch heute noch routinemäßig zur Sequenzierung von DNA-Fragmenten eingesetzt. Mit Hilfe dieser Technik konnten Forscher die molekularen Sequenzen vieler menschlicher Krankheiten untersuchen. ⓘ

Da die Sequenzierung kostengünstiger geworden ist, haben Forscher die Genome vieler Organismen mit Hilfe eines Prozesses sequenziert, der als Genomassemblierung bezeichnet wird und bei dem computergestützte Werkzeuge eingesetzt werden, um Sequenzen aus vielen verschiedenen Fragmenten zusammenzufügen. Diese Technologien wurden zur Sequenzierung des menschlichen Genoms im Rahmen des 2003 abgeschlossenen Humangenomprojekts eingesetzt. Neue Hochdurchsatz-Sequenzierungstechnologien senken die Kosten für die DNA-Sequenzierung drastisch, und viele Forscher hoffen, die Kosten für die erneute Sequenzierung eines menschlichen Genoms auf unter tausend Dollar senken zu können. ⓘ

Die Sequenzierung der nächsten Generation (oder Hochdurchsatzsequenzierung) wurde durch die ständig steigende Nachfrage nach kostengünstigen Sequenzierungsverfahren möglich. Mit diesen Sequenzierungstechnologien können potenziell Millionen von Sequenzen gleichzeitig erzeugt werden. Die große Menge an verfügbaren Sequenzdaten hat das Teilgebiet der Genomik entstehen lassen, ein Forschungsgebiet, das computergestützte Werkzeuge zur Suche und Analyse von Mustern in den vollständigen Genomen von Organismen einsetzt. Die Genomik kann auch als Teilgebiet der Bioinformatik betrachtet werden, die rechnergestützte Ansätze zur Analyse großer Mengen biologischer Daten verwendet. Ein gemeinsames Problem dieser Forschungsbereiche ist die Verwaltung und Weitergabe von Daten, die sich auf menschliche und persönlich identifizierbare Informationen beziehen. ⓘ

Gesellschaft und Kultur

Am 19. März 2015 drängte eine Gruppe führender Biologen auf ein weltweites Verbot des klinischen Einsatzes von Methoden, insbesondere des Einsatzes von CRISPR und Zinkfinger, um das menschliche Genom in einer Weise zu verändern, die vererbt werden kann. Im April 2015 berichteten chinesische Forscher über Ergebnisse der Grundlagenforschung zur Bearbeitung der DNA nicht lebensfähiger menschlicher Embryonen mit CRISPR. ⓘ

Teilbereiche

- Die von Mendel begründete klassische Genetik untersucht, in welchen Kombinationen die Gene bei Kreuzungsexperimenten bei den Nachkommen auftreten (Mendelsche Regeln) und wie das die Ausprägung bestimmter phänotypischer Merkmale beeinflusst. Zur klassischen Genetik gehört darüber hinaus die Zytogenetik, die im lichtmikroskopischen Größenbereich die Anzahl, Gestalt und Struktur der Chromosomen als Träger der genetischen Information untersucht.

- Die Molekulargenetik – ein Teilgebiet der Molekularbiologie – untersucht die molekularen Grundlagen der Vererbung: die Struktur der molekularen Träger der Erbinformation (gewöhnlich DNA, bei manchen Viren RNA), die Vervielfältigung dieser Makromoleküle (Replikation) und die dabei auftretenden Veränderungen des Informationsgehalts (Mutationen, Rekombination) sowie die Realisierung der Erbinformation im Zuge der Genexpression (Transkription und Translation). Zur Molekulargenetik gehört des Weiteren als angewandter Bereich die Gentechnik.

- Die Populationsgenetik und die Ökologische Genetik untersuchen genetische Strukturen und Prozesse auf der Ebene von Populationen und von anderen ökologischen Einheiten (z. B. ganzen Lebensgemeinschaften).

- Die Epigenetik beschäftigt sich mit der Weitergabe von Eigenschaften auf die Nachkommen, welche nicht auf Abweichungen in der DNA-Sequenz zurückgehen, sondern auf vererbbare Änderungen der Genregulation. ⓘ