Fortpflanzung

| Teil einer Serie über ⓘ |

| Biologie |

|---|

|

|

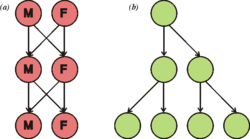

Reproduktion (oder Fortpflanzung oder Zucht) ist der biologische Prozess, durch den neue individuelle Organismen - "Nachkommen" - aus ihren "Eltern" oder Elternteilen hervorgehen. Die Fortpflanzung ist ein grundlegendes Merkmal allen bekannten Lebens; jeder einzelne Organismus existiert als Ergebnis der Fortpflanzung. Es gibt zwei Formen der Fortpflanzung: ungeschlechtliche und geschlechtliche. ⓘ

Bei der ungeschlechtlichen Fortpflanzung kann sich ein Organismus ohne die Beteiligung eines anderen Organismus fortpflanzen. Ungeschlechtliche Fortpflanzung ist nicht auf Einzeller beschränkt. Das Klonen eines Organismus ist eine Form der ungeschlechtlichen Fortpflanzung. Bei der ungeschlechtlichen Fortpflanzung erzeugt ein Organismus eine genetisch ähnliche oder identische Kopie von sich selbst. Die Evolution der sexuellen Fortpflanzung ist ein großes Rätsel für Biologen. Der doppelte Preis der sexuellen Fortpflanzung besteht darin, dass sich nur 50 % der Organismen fortpflanzen und die Organismen nur 50 % ihrer Gene weitergeben. ⓘ

Die sexuelle Fortpflanzung erfordert in der Regel die sexuelle Interaktion zweier spezialisierter Organismen, der so genannten Gameten, die nur halb so viele Chromosomen wie normale Zellen enthalten und durch Meiose entstehen, wobei in der Regel ein Männchen ein Weibchen derselben Art befruchtet, um eine befruchtete Zygote zu erzeugen. Daraus entstehen Nachkommen, deren genetische Merkmale von denen der beiden Elternorganismen abgeleitet sind. ⓘ

Ungeschlechtliche Fortpflanzung

Die ungeschlechtliche Fortpflanzung ist ein Prozess, bei dem Organismen genetisch ähnliche oder identische Kopien von sich selbst erzeugen, ohne dass sie genetisches Material von einem anderen Organismus erhalten. Bakterien teilen sich ungeschlechtlich durch binäre Spaltung; Viren übernehmen die Kontrolle über Wirtszellen, um weitere Viren zu produzieren; Hydren (wirbellose Tiere der Ordnung Hydroidea) und Hefen können sich durch Knospung vermehren. Diese Organismen haben oft keine unterschiedlichen Geschlechter und sind in der Lage, sich in zwei oder mehr Kopien von sich selbst zu "teilen". Die meisten Pflanzen sind in der Lage, sich ungeschlechtlich fortzupflanzen, und bei der Ameisenart Mycocepurus smithii geht man davon aus, dass sie sich ausschließlich ungeschlechtlich fortpflanzt. ⓘ

Einige Arten, die sich ungeschlechtlich fortpflanzen können, wie Hydra, Hefe (siehe Paarung von Hefen) und Quallen, können sich auch geschlechtlich fortpflanzen. Die meisten Pflanzen sind beispielsweise zur vegetativen Vermehrung fähig, d. h. zur Vermehrung ohne Samen oder Sporen, können sich aber auch sexuell fortpflanzen. Ebenso können Bakterien genetische Informationen durch Konjugation austauschen. ⓘ

Weitere Formen der ungeschlechtlichen Fortpflanzung sind die Parthenogenese, die Fragmentierung und die Sporenbildung, bei der nur Mitose stattfindet. Unter Parthenogenese versteht man das Wachstum und die Entwicklung eines Embryos oder Samens ohne Befruchtung durch ein Männchen. Die Parthenogenese kommt in der Natur bei einigen Arten vor, darunter bei niederen Pflanzen (wo sie als Apomixis bezeichnet wird), bei wirbellosen Tieren (z. B. Wasserflöhe, Blattläuse, einige Bienen und parasitische Wespen) und bei Wirbeltieren (z. B. einige Reptilien, Fische und, sehr selten, Vögel und Haie). Manchmal wird der Begriff auch verwendet, um die Fortpflanzungsarten bei zwittrigen Arten zu beschreiben, die sich selbst befruchten können. ⓘ

Bei der ungeschlechtlichen oder asexuellen Fortpflanzung findet keine Karyogamie und keine Meiose statt; der Ploidiegrad bleibt unverändert. Sie tritt bei Pflanzen, Algen, Pilzen und Einzellern sehr häufig auf und ist bei diesen Organismen oft die primäre Form der Vermehrung, etwa durch Sporen. Im Tierreich kommt sie nur bei relativ einfach organisierten Vertretern vor, so bei Würmern, Polypen und Manteltieren. ⓘ

Sexuell

Die heute selbstverständliche Vorstellung, dass Lebewesen sich fortpflanzen, tauchte erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts auf: Bis dahin betrachtete man die Entstehung, die „Zeugung“ eines Lebewesens als einen Schöpfungsakt. Dabei unterschied man die „Samenzeugung“, wie sie beim Menschen und bei höheren Tieren vorliegt, von der Spontanzeugung, durch die niedere Tiere wie etwa Schlangen oder Fliegen aus fauliger und schlammiger Materie hervorzugehen schienen. In jedem Fall betrachtete man das Eingreifen des Schöpfers als notwendig. ⓘ

Im 17. Jahrhundert kam die Vorstellung auf, dass Menschen und höhere Tiere nicht jeweils neu gezeugt würden, sondern bereits vorgeformt (präformiert) seien und sich nur noch „auswickeln“ müssten (Präformationslehre). Sie gewann große Überzeugungskraft durch die mikroskopischen Untersuchungen von Antoni van Leeuwenhoek und Anderen, die im Sperma von Menschen und Tieren „Samentierchen“ (Spermien) fanden und in diesen winzige „Menschlein“ (homunculi) zu sehen meinten. Parallel dazu wurde vor allem durch die Experimente Francesco Redis zum Hervorgehen von Fliegen aus faulendem Fleisch deutlich, dass auch solche niederen Tiere nicht spontan entstehen, sondern aus winzigen Eiern. Nun stellte man sich vor, dass alle Lebewesen bereits ineinander geschachtelt vorhanden und bei der Schöpfung zugleich erschaffen worden seien. Die Entdeckung Charles Bonnets im Jahre 1740, dass weibliche Blattläuse sich auch ohne Männchen fortpflanzen können (Parthenogenese), galt als ein glänzender Beweis, wenngleich sie im Widerspruch zu der Annahme stand, dass die künftigen Generationen in den „Samentierchen“ eingeschachtelt seien. ⓘ

Dass Lebewesen Eigenschaften beider Eltern in sich vereinen können, war im Falle des Maultiers schon seit der Antike bekannt, und Joseph Gottlieb Kölreuter beschrieb 1761, dass dies auch bei Kreuzungen verschiedener Tabak-Arten auftritt. Bekannt war darüber hinaus, dass Missbildungen an Nachkommen sowohl vom Vater als auch von der Mutter weitergegeben werden können. Dies waren jedoch wenig beachtete Phänomene, die man im Rahmen der herrschenden Vorstellungen nicht erklären konnte. Ebenso konnten die detaillierten Untersuchungen Caspar Friedrich Wolffs (1759) über die allmähliche Herausbildung von Küken im Ei aus der anfangs ganz formlosen Dottermasse (Epigenese) die Zeitgenossen nicht überzeugen. ⓘ

Eine neue Denkrichtung regte Johann Friedrich Blumenbach an, indem er 1781 einen Bildungstrieb als „eine der ersten Ursachen von Generation, Nutrition und Reproduction“ postulierte. Dieses vitalistische Konzept bot eine Alternative zu den präformistischen Vorstellungen und umfasste auch den Begriff der Fortpflanzung (Reproduktion). Offen blieb zunächst noch die Frage, ob sich auch Menschen und Säugetiere wie andere Tiere aus Eiern oder, wie es etwa Albrecht von Haller postuliert hatte, aus gerinnender Menstruationsflüssigkeit entwickeln, bis Karl Ernst von Baer 1827 das menschliche Ei im Ovarialfollikel entdeckte. ⓘ

Den Vorgang der Befruchtung, also der Vereinigung von Eizelle und Spermium, beschrieb Oscar Hertwig 1876–1878 bei Seeigeln: Er verwendete Osmiumtetroxid zur Fixierung der mikroskopischen Präparate und Borax-Karmin zur spezifischen Anfärbung der Zellkerne. So entdeckte er beim Vergleich aufeinanderfolgender Stadien, dass das Spermium mit dem Kopf in die Eizelle eintritt und seinen Kern freisetzt, woraufhin sich beide Kerne aufeinander zu bewegen und vereinigen. Die Kernteilung (Mitose), bei der die ebenfalls mit Karmin anfärbbaren Chromosomen erscheinen und gleichmäßig auf die beiden Tochterzellen verteilt werden, hatte bereits 1873 Friedrich Anton Schneider beschrieben. ⓘ

Eine Bedeutung oder Funktion konnte man diesen Vorgängen jedoch nicht zuschreiben. Zwar hatte Gregor Mendel die Ergebnisse seiner Kreuzungsversuche, bei denen er die später nach ihm benannten Vererbungsregeln herausgearbeitet hatte, schon 1866 veröffentlicht, aber er fand dafür zu seinen Lebzeiten kein Verständnis. Es dauerte bis ins Jahr 1900, dass Hugo de Vries, Carl Correns und Erich Tschermak, nachdem sie selbst – gleichzeitig, aber unabhängig voneinander – entsprechende Ergebnisse erhalten hatten, auf diesen Vorarbeiter aufmerksam wurden. Inzwischen war auch das Verhalten der Chromosomen bei der Meiose besser bekannt, und 1902 wies Walter Sutton darauf hin, dass das paarweise Auftreten gleichgestalteter Chromosomen etwas mit den ebenfalls paarweise vorhandenen Merkmalen in den Arbeiten Mendels und seiner Wiederentdecker zu tun haben könnte, was schließlich Theodor Boveri 1904 explizit als Chromosomentheorie der Vererbung formulierte. ⓘ

Boveri, Correns und Andere nahmen jedoch an, dass der Zellkern bzw. die Chromosomen nur eine eher untergeordnete Funktion bei der Vererbung hätten und das Zytoplasma die Hauptrolle spiele. Dagegen erarbeiten Thomas Hunt Morgan und Hermann Joseph Muller aufgrund ihrer Untersuchungen über gemeinsam vererbte Merkmale (Genkopplung) Genkarten, auf denen eine bestimmte Anordnung von Genen auf einem Chromosom verzeichnet war, und formulierten in den 1920er Jahren die Theorie, dass die Gene grundsätzlich auf den Chromosomen lokalisiert seien und das Zytoplasma nur eine sekundäre Rolle spiele. Die Genkarten basierten darauf, dass Koppelungsgruppen getrennt werden können, und man nahm an, dass dies umso häufiger geschieht, je weiter die betreffenden Gene auf dem Chromosom voneinander entfernt sind. Der dem Koppelungsbruch zugrunde liegende Vorgang des Crossing-over wurde 1930/31 durch Barbara McClintock und Harriet B. Creighton aufgeklärt. ⓘ

Noch war allerdings keineswegs klar, welche Bestandteile der Chromosomen die materiellen Träger der Erbinformation sind. Man wusste (Richard Altmann 1889), dass die Chromosomen basische Proteine und „Nucleinsäure“ enthalten. Letztere schien als Erbmaterial kaum in Frage zu kommen, weil sie nur aus Zucker, Phosphat und fünf verschiedenen Nukleinbasen besteht, während bei den Proteinen eine immer größere Anzahl von Komponenten (Aminosäuren) entdeckt wurde. Erst 1953 wurde durch das Doppelhelix-Strukturmodell von James Watson und Francis Crick klar, dass die Desoxyribonukleinsäure (DNA) tatsächlich eine sehr komplexe Struktur hat. ⓘ

Die geschlechtliche Fortpflanzung ist ein biologischer Prozess, bei dem ein neuer Organismus entsteht, indem das genetische Material von zwei Organismen in einem Prozess kombiniert wird, der mit der Meiose, einer speziellen Art der Zellteilung, beginnt. Jeder der beiden Elternorganismen trägt die Hälfte des Erbguts des Nachkommen bei, indem er haploide Gameten bildet. Die meisten Organismen bilden zwei verschiedene Arten von Keimzellen. Bei diesen anisogamen Arten werden die beiden Geschlechter als männlich (Produktion von Spermien oder Mikrosporen) und weiblich (Produktion von Eizellen oder Megasporen) bezeichnet. Bei isogamen Arten sind die Gameten in ihrer Form ähnlich oder identisch (Isogameten), können aber trennbare Eigenschaften haben und werden dann mit anderen Namen bezeichnet (siehe Isogamie). So gibt es beispielsweise bei der Grünalge Chlamydomonas reinhardtii so genannte "Plus"- und "Minus"-Gameten. Einige wenige Arten von Organismen, wie viele Pilze und der Wimpertierchen Paramecium aurelia, haben mehr als zwei "Geschlechter", die so genannten Syngene. Die meisten Tiere (einschließlich des Menschen) und Pflanzen pflanzen sich geschlechtlich fort. Sexuell reproduzierende Organismen haben für jedes Merkmal unterschiedliche Gensätze (Allele genannt). Die Nachkommen erben von jedem Elternteil ein Allel für jedes Merkmal. Die Nachkommen haben also eine Kombination aus den Genen der Eltern. Man geht davon aus, dass "die Maskierung schädlicher Allele die Entwicklung einer dominanten diploiden Phase in Organismen begünstigt, die zwischen haploiden und diploiden Phasen wechseln", in denen eine freie Rekombination stattfindet. ⓘ

Bryophyten pflanzen sich geschlechtlich fort, aber die größeren und am häufigsten vorkommenden Organismen sind haploid und produzieren Gameten. Die Gameten verschmelzen zu einer Zygote, die sich zu einem Sporangium entwickelt, das wiederum haploide Sporen produziert. Das diploide Stadium ist im Vergleich zum haploiden Stadium relativ klein und kurzlebig, d. h. es besteht eine haploide Dominanz. Der Vorteil der Diploidie, die Heterosis, besteht nur in der diploiden Lebensgeneration. Bryophyten behalten die sexuelle Fortpflanzung bei, obwohl das haploide Stadium nicht von der Heterosis profitiert. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die sexuelle Fortpflanzung noch andere Vorteile als die Heterosis hat, wie z. B. die genetische Rekombination zwischen den Mitgliedern der Art, die die Ausprägung eines breiteren Spektrums von Merkmalen ermöglicht und die Population damit besser in die Lage versetzt, Umweltschwankungen zu überstehen. ⓘ

Die geschlechtliche oder sexuelle Fortpflanzung ist dadurch gekennzeichnet, dass im Wechsel Zellkerne miteinander verschmelzen (Karyogamie), wobei die Zahl der Chromosomen sich verdoppelt (Diploidie), und bei einer besonderen Form der Kernteilung, der Meiose, die Chromosomenzahl wieder halbiert wird (Haploidie). Dieser Kernphasenwechsel führt dazu, dass die Chromosomen und damit die auf ihnen befindlichen Gene neu kombiniert werden (Rekombination), weil homologe Chromosomen bei der Meiose zufällig auf die Tochterkerne verteilt werden. Dies geschieht beim Menschen wie bei allen vielzelligen Tieren sowie bei den meisten Pilzen jeweils von Generation zu Generation, während sich bei höher organisierten Pflanzen (Landpflanzen oder Embryophyta) diploide und haploide Generationen abwechseln. ⓘ

Die meisten Eukaryoten (Lebewesen mit Zellkernen) pflanzen sich zumindest gelegentlich auf sexuelle Weise fort. Beim Menschen und bei höher organisierten Tieren ist sie die einzige Form der Fortpflanzung, während bei anderen Eukaryoten auch eine asexuelle Fortpflanzung auftritt. Im häufigsten Fall sind (wie beim Menschen) zwei Geschlechter vorhanden, die unterschiedliche Geschlechtszellen (Gameten) bilden, welche sich bei der Befruchtung vereinigen. Vielfach besitzen Lebewesen Geschlechtsorgane beiderlei Geschlechts, was als Hermaphroditismus bezeichnet wird. Davon zu unterscheiden ist die Intersexualität, die Ausprägung von Merkmalen beider Geschlechter, die zumeist mit Unfruchtbarkeit verbunden ist. ⓘ

Wo keine Geschlechtsunterschiede bestehen, wie bei Pilzen und bei vielen Algen, spricht man von Paarungstypen. Von diesen können auch mehr als zwei vorhanden sein. Eine abgeleitete Sonderform, bei der aus unbefruchteten Eizellen Nachkommen hervorgehen, ist die eingeschlechtliche oder unisexuelle Fortpflanzung. Sie wird bei Tieren als Parthenogenese, bei Pflanzen als Apomixis bezeichnet und kann im Wechsel mit der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung stattfinden, wie etwa bei Blattläusen, oder die einzige Form der Fortpflanzung sein, wie bei den meisten Löwenzahn-Arten. ⓘ

Allogamie

Allogamie ist die Befruchtung von Blüten durch Fremdbestäubung. Dies geschieht, wenn die Eizelle einer Blume durch Spermatozoen aus dem Pollen einer anderen Pflanzenblüte befruchtet wird. Der Pollen kann durch Pollenvektoren oder abiotische Träger wie den Wind übertragen werden. Die Befruchtung beginnt, wenn der Pollen durch den Pollenschlauch zu einer weiblichen Gamete gebracht wird. Allogamie wird auch als Kreuzbefruchtung bezeichnet, im Gegensatz zur Autogamie oder Geitonogamie, die Methoden der Selbstbefruchtung sind. ⓘ

Autogamie

Selbstbefruchtung, auch Autogamie genannt, tritt bei hermaphroditischen Organismen auf, bei denen die beiden bei der Befruchtung verschmolzenen Gameten von demselben Individuum stammen, z. B. bei vielen Gefäßpflanzen, einigen Foraminiferen und einigen Ciliaten. Der Begriff "Autogamie" wird manchmal durch autogame Bestäubung (die nicht unbedingt zu einer erfolgreichen Befruchtung führt) ersetzt und beschreibt die Selbstbestäubung innerhalb derselben Blüte, im Unterschied zur geitonogamen Bestäubung, der Übertragung von Pollen auf eine andere Blüte derselben blühenden Pflanze oder innerhalb einer einzigen einhäusigen Gymnospermenpflanze. ⓘ

Mitose und Meiose

Mitose und Meiose sind Arten der Zellteilung. Die Mitose findet in somatischen Zellen statt, während die Meiose in Keimzellen stattfindet. ⓘ

Mitose Bei der Mitose entsteht die doppelte Anzahl von Zellen als bei der ursprünglichen Teilung. Die Anzahl der Chromosomen in den Nachkommenzellen ist die gleiche wie die der Elternzellen. ⓘ

Meiose Die Zahl der entstehenden Zellen ist viermal so hoch wie die Zahl der ursprünglichen Zellen. Das Ergebnis sind Zellen mit der halben Anzahl von Chromosomen, die in der Mutterzelle vorhanden sind. Eine diploide Zelle verdoppelt sich und teilt sich dann zweimal (tetraploid zu diploid zu haploid), wobei vier haploide Zellen entstehen. Dieser Prozess erfolgt in zwei Phasen, der Meiose I und der Meiose II. ⓘ

Gleichgeschlechtlich

In den letzten Jahrzehnten haben Entwicklungsbiologen Techniken zur Erleichterung der gleichgeschlechtlichen Fortpflanzung erforscht und entwickelt. Die naheliegendsten Ansätze, an denen immer mehr gearbeitet wird, sind weibliche Spermien und männliche Eizellen, wobei weibliche Spermien für den Menschen schon fast Realität sind. Im Jahr 2004 haben japanische Wissenschaftler durch Veränderung der Funktion einiger Gene, die an der Prägung beteiligt sind, zwei Mäuseeier miteinander verbunden, um Mäusetöchter zu erzeugen, und 2018 haben chinesische Wissenschaftler 29 weibliche Mäuse aus zwei weiblichen Mäusemüttern erzeugt, waren aber nicht in der Lage, aus zwei Mäusevätern lebensfähige Nachkommen zu erzeugen. ⓘ

Strategien

Es gibt eine breite Palette von Fortpflanzungsstrategien, die von verschiedenen Arten angewandt werden. Einige Tiere, wie der Mensch und der Basstölpel, erreichen die Geschlechtsreife erst viele Jahre nach der Geburt und produzieren selbst dann nur wenige Nachkommen. Andere vermehren sich schnell, aber unter normalen Umständen überleben die meisten Nachkommen nicht bis zum Erwachsenenalter. So kann beispielsweise ein Kaninchen (nach 8 Monaten geschlechtsreif) 10-30 Nachkommen pro Jahr produzieren, und eine Fruchtfliege (nach 10-14 Tagen geschlechtsreif) kann bis zu 900 Nachkommen pro Jahr produzieren. Diese beiden Hauptstrategien werden als K-Selektion (wenige Nachkommen) und r-Selektion (viele Nachkommen) bezeichnet. Welche Strategie von der Evolution bevorzugt wird, hängt von einer Vielzahl von Umständen ab. Tiere mit wenigen Nachkommen können mehr Ressourcen für die Aufzucht und den Schutz jedes einzelnen Nachkommens aufwenden, wodurch sich die Notwendigkeit vieler Nachkommen verringert. Andererseits können Tiere mit vielen Nachkommen weniger Ressourcen für jeden einzelnen Nachkommen aufwenden; bei diesen Tierarten ist es üblich, dass viele Nachkommen kurz nach der Geburt sterben, aber normalerweise überleben genügend Individuen, um die Population zu erhalten. Einige Organismen wie Honigbienen und Fruchtfliegen bewahren ihre Spermien in einem Prozess auf, der als Spermaspeicherung bezeichnet wird, wodurch sich die Dauer ihrer Fruchtbarkeit erhöht. ⓘ

Andere Arten

- Polyzyklische Tiere pflanzen sich im Laufe ihres Lebens unregelmäßig fort.

- Halbgeschlechtliche Organismen pflanzen sich nur einmal im Leben fort, wie z. B. einjährige Pflanzen (einschließlich aller Getreidepflanzen) und bestimmte Lachs-, Spinnen-, Bambus- und Jahrhundertpflanzenarten. Oft sterben sie kurz nach der Fortpflanzung. Dies wird oft mit r-Strategen in Verbindung gebracht.

- Iteroparous Organismen produzieren Nachkommen in aufeinander folgenden (z. B. jährlichen oder saisonalen) Zyklen, wie z. B. mehrjährige Pflanzen. Iteropare Tiere überleben über mehrere Jahreszeiten (oder periodische Zustandsänderungen). Dies wird eher mit K-Strategen in Verbindung gebracht. ⓘ

Ungeschlechtliche vs. sexuelle Fortpflanzung

Organismen, die sich durch ungeschlechtliche Fortpflanzung vermehren, neigen dazu, exponentiell in ihrer Anzahl zu wachsen. Da sie jedoch auf Mutationen angewiesen sind, um ihre DNA zu verändern, sind alle Mitglieder der Art ähnlich anfällig. Organismen, die sich geschlechtlich fortpflanzen, bringen eine geringere Anzahl von Nachkommen hervor, sind aber aufgrund der großen Variation in ihren Genen weniger anfällig für Krankheiten. ⓘ

Viele Organismen können sich sowohl sexuell als auch ungeschlechtlich vermehren. Beispiele hierfür sind Blattläuse, Schleimpilze, Seeanemonen, einige Seesternarten (durch Fragmentierung) und viele Pflanzen. Wenn die Umweltfaktoren günstig sind, wird die ungeschlechtliche Vermehrung eingesetzt, um geeignete Bedingungen für das Überleben auszunutzen, z. B. ein reichhaltiges Nahrungsangebot, einen angemessenen Schutz, ein günstiges Klima, Krankheiten, einen optimalen pH-Wert oder eine geeignete Mischung aus anderen Lebensanforderungen. Die Populationen dieser Organismen vermehren sich exponentiell durch ungeschlechtliche Fortpflanzungsstrategien, um die reichhaltigen Nahrungsressourcen voll auszunutzen. ⓘ

Wenn die Nahrungsquellen erschöpft sind, das Klima lebensfeindlich wird oder das individuelle Überleben durch eine andere ungünstige Veränderung der Lebensbedingungen gefährdet ist, gehen diese Organismen zu sexuellen Formen der Fortpflanzung über. Die sexuelle Fortpflanzung sorgt für eine Durchmischung des Genpools der Art. Die Variationen in den Nachkommen der sexuellen Fortpflanzung ermöglichen es einigen Individuen, besser zu überleben, und stellen einen Mechanismus für selektive Anpassung dar. Die Meiose-Phase des sexuellen Zyklus ermöglicht auch eine besonders effektive Reparatur von DNA-Schäden (siehe Meiose). Darüber hinaus führt die sexuelle Fortpflanzung in der Regel zur Bildung eines Lebensstadiums, das in der Lage ist, die Bedingungen zu überstehen, die für die Nachkommen eines ungeschlechtlichen Elternteils bedrohlich sind. So sichern Samen, Sporen, Eier, Puppen, Zysten oder andere "Überwinterungsstadien" der sexuellen Fortpflanzung das Überleben in ungünstigen Zeiten, und der Organismus kann ungünstige Situationen "abwarten", bis ein Umschwung zurück zur Eignung erfolgt. ⓘ

Leben ohne

Die Existenz von Leben ohne Fortpflanzung ist Gegenstand einiger Spekulationen. Die biologische Untersuchung der Frage, wie der Ursprung des Lebens aus nicht reproduzierenden Elementen reproduzierende Organismen hervorbrachte, wird als Abiogenese bezeichnet. Unabhängig davon, ob es mehrere unabhängige abiogenetische Ereignisse gab oder nicht, glauben Biologen, dass der letzte universelle Vorfahre allen heutigen Lebens auf der Erde vor etwa 3,5 Milliarden Jahren lebte. ⓘ

Wissenschaftler haben über die Möglichkeit spekuliert, Leben auf nicht-reproduktive Weise im Labor zu erzeugen. Einigen Wissenschaftlern ist es gelungen, einfache Viren aus völlig unbelebten Materialien herzustellen. Viren werden jedoch oft als nicht lebendig angesehen. Sie sind nichts weiter als ein Stück RNS oder DNS in einer Proteinkapsel, haben keinen Stoffwechsel und können sich nur mit Hilfe der Stoffwechselmaschinerie einer gekaperten Zelle vermehren. ⓘ

Die Herstellung eines wirklich lebenden Organismus (z. B. eines einfachen Bakteriums) ohne Vorfahren wäre eine weitaus komplexere Aufgabe, könnte aber nach dem heutigen Stand des biologischen Wissens durchaus bis zu einem gewissen Grad möglich sein. Ein synthetisches Genom wurde in ein bestehendes Bakterium übertragen, wo es die ursprüngliche DNA ersetzte, was zur künstlichen Erzeugung eines neuen M. mycoides-Organismus führte. ⓘ

In der wissenschaftlichen Gemeinschaft gibt es eine Debatte darüber, ob diese Zelle als vollständig synthetisch angesehen werden kann, da das chemisch synthetisierte Genom eine fast 1:1-Kopie eines natürlich vorkommenden Genoms war und die Empfängerzelle ein natürlich vorkommendes Bakterium war. Das Craig Venter Institute behält den Begriff "synthetische Bakterienzelle" bei, stellt aber auch klar, dass "wir dies nicht als "Erschaffung von Leben aus dem Nichts" betrachten, sondern vielmehr neues Leben aus bereits existierendem Leben mittels synthetischer DNA schaffen". Venter plant, seine experimentellen Zellen patentieren zu lassen und erklärt, dass es sich dabei ganz klar um menschliche Erfindungen handelt". Seine Schöpfer sind der Meinung, dass der Aufbau von "synthetischem Leben" es den Forschern ermöglichen würde, mehr über das Leben zu erfahren, indem sie es aufbauen, anstatt es zu zerlegen. Sie schlagen außerdem vor, die Grenzen zwischen Leben und Maschinen so weit zu verschieben, bis sich beide überschneiden und "wirklich programmierbare Organismen" entstehen. Die beteiligten Forscher erklärten, dass die Schaffung von "echtem synthetischen biochemischen Leben" mit der heutigen Technologie relativ leicht zu erreichen und im Vergleich zu dem Aufwand, der nötig wäre, um einen Menschen auf den Mond zu bringen, billig ist. ⓘ

Das Lotterieprinzip

Die geschlechtliche Fortpflanzung hat viele Nachteile, da sie viel mehr Energie erfordert als die ungeschlechtliche Fortpflanzung und die Organismen von anderen Tätigkeiten ablenkt, und es ist umstritten, warum so viele Arten sie nutzen. George C. Williams hat in einer Erklärung für die weite Verbreitung der sexuellen Fortpflanzung Lotterielose als Analogie verwendet. Er argumentierte, dass die ungeschlechtliche Fortpflanzung, die nur wenig oder gar keine genetische Vielfalt bei den Nachkommen hervorbringt, dem Kauf vieler Lose gleichkommt, die alle die gleiche Nummer haben, was die Chance auf einen "Gewinn", d. h. auf überlebende Nachkommen, einschränkt. Die sexuelle Fortpflanzung, so argumentierte er, sei wie der Kauf von weniger Losen, aber mit einer größeren Vielfalt an Zahlen und daher einer größeren Erfolgschance. Die Pointe dieser Analogie ist, dass die ungeschlechtliche Fortpflanzung keine genetischen Variationen hervorbringt und daher kaum in der Lage ist, sich schnell an eine veränderte Umwelt anzupassen. Das Lotterieprinzip wird heutzutage weniger akzeptiert, da es Beweise dafür gibt, dass ungeschlechtliche Fortpflanzung in instabilen Umgebungen häufiger vorkommt, also das Gegenteil von dem, was es vorhersagt. ⓘ